姓氏文化篇

關注濟源手機網

中華文明的源頭,,中華民族的發(fā)祥地在中原,,這是當今全世界華人的共識。中華民族的姓氏之根絕大多數(shù)也在中原,,這也是不爭的事實,。在漫長的歷史文明進程中,經不完全考證,,在依人口數(shù)量多少而排列的100大姓中,,有78個姓氏的源頭在河南或部分在河南。濟源地處中原,,歷史悠久,,史上曾是諸侯建國的名邑,得姓授氏的必眾,。當時西周的三公和苗姓封地就在濟源,,即召公、芮公,、毛公,、苗亭。另外,,濟源也是東周在此分封采邑較多的地方,,見諸史料的就有13個。它們有的以國或以邑為氏,,有的以封地或住地為氏,,因此而發(fā)源于濟源的姓氏就有5個之多,它從另一個側面彰顯出濟源歷史的古老與久遠,。

一個姓氏一部史,,一個姓氏續(xù)寫千年情。當年,,毛澤東同志在成都召開的政治局擴大會議上談歷史研究時這樣說:“搜集家譜,、族譜加以研究,可以知道人類社會歷史的發(fā)展規(guī)律,,也可以為人文地理,、聚落地理提供寶貴資料?!焙\濤同志在全國政協(xié)成立五十周年大會的講話中也談到:“以姓氏文化為代表的傳統(tǒng)文化在港澳臺和海外僑胞中有著廣泛而深刻的影響,?!庇纱耍覀兛梢詮娏业馗惺艿?,中華姓氏已經成為傳承文明,,解讀歷史,透視社會的微觀窗口,。它有著和生命一樣豐富和深刻的內涵,,潛在著一種凝聚力、親和力和濃厚人文的情懷,。以此為紐帶,,連著你我他,連著中國與世界,,這就是姓氏文化的魅力所在,。

采邑為氏說苗姓

尋根溯源

苗姓出自羋姓。據(jù)《通志·氏族略》,、《元和姓纂》及《風俗通》等所載,,春秋時楚若敖之孫、楚大夫伯棼以罪誅,,其子賁皇奔晉,,食采于苗(故城在今河南濟源西),其后以邑為氏,。

楚莊王九年(前605),,時任楚國令尹的若敖曾孫越椒(字伯棼),想奪取王位,,就發(fā)動了叛亂,,但楚莊王用誘兵之計,置越椒于死地,,這就是歷史上的“若敖之亂”,。越椒死后,家族受牽連,,年輕的兒子賁皇流亡到了晉國,。晉君當時是晉成公,對賁皇的到來以禮相待,,封賁皇為大夫,,食之苗邑。

賁皇到晉30年后,,在周簡王十一年(前575)時,,發(fā)生了歷史上著名的楚、晉鄢陵之戰(zhàn),,戰(zhàn)斗的結果是晉厲公采納賁皇建議,,大獲全勝,。晉軍的勝利,,使晉國得以重整霸業(yè),。晉厲公對賁皇更加器重,封為佐政,。賁皇盡職盡責,,成為晉國的八大良臣之一,為晉國的強大作出了重要貢獻,。后人評說“雖楚有才,,晉實用之”,形成了著名的“楚才晉用”的歷史典故,。

歷史名人

苗發(fā):唐,,(約公元七五六年前后在世)字不詳,潞州壺關人,,大歷十才子之一,。生卒年均不詳,約唐玄宗天寶末前后在世,。初為樂平令,,授兵部員外郎,遷駕部員外郎,。仕終都官郎中,。發(fā)常與當時名士酬答,但詩篇傳世頗少,。

苗晉卿:潞州壺關(今屬山西)人,,唐代大臣。進士出身,。玄宗逃亡入蜀后,,被肅宗拜為左相。唐軍還師國都后,,封為韓國公,。代宗時,吐蕃曾占領京都,,其被脅迫而閉口不言,。其子苗丕,歷任監(jiān)察御史,、戶部員外郎,,郎中,官終河南少尹,。

郡望

1,、上黨郡,,秦時所置,治所在壺關(今山西長治北),,西漢移治今山西長子西;

2,、濟陰郡,漢為定陶國,,后置郡,,治所在今山東定陶;

3、東陽郡,,三國吳所置,,治所在長山(今浙江金華),南朝陳改稱金華,。

采邑為氏說樊姓

尋根溯源

樊姓出于姬姓,。《通志·氏族略》記載:“樊氏,,姬姓,,周文王子虞仲支孫仲山甫,為周宣王卿士,,食采于樊,,因邑命氏?!比绱丝磥?,頭一個以樊為姓的是周文王的曾孫,由于他擔任周天子的卿士,,同時食采于樊,,所以也就跟當時許多擁有采邑的人一樣,“以邑命氏”而姓樊,。古代的樊地(國)位于周天子的王畿之內,,在今濟源市以西一帶地方。這里便是全國姓樊人家的發(fā)源地,。

歷史名人

樊 噲:漢初將領,,沛縣人。楚漢戰(zhàn)爭時,,項羽的謀士范增打算在鴻門宴上謀殺劉邦,,樊噲持盾闖入,斥責項羽,,使劉邦得以脫身,。滅秦后,與張良諫劉邦不要貪圖咸陽宮室安樂,,遂封存重寶財物府庫,。以軍功封 舞陽侯,。

樊 圻:明萬歷四十四年至清康熙三十三年后(1616-1694后)清畫家。字會公,,江寧(今江蘇省南京)人,。擅畫山水、花卉,、人物,。為“金陵八家”之一。北京故宮博物院藏有其《柳溪漁樂圖》

郡望

1,、上黨郡:戰(zhàn)國時韓國設置,秦滅韓后沿用,,其地相當于今山西省沁水以東地區(qū),。

2、南陽郡:戰(zhàn)國時秦國初置,,其地在今河南省南陽一帶,。

采邑為氏說皮姓

尋根溯源

皮(Pí)姓源出姬姓,出自樊姓,,為周天子的卿士樊仲皮之后,,以祖字為氏。根據(jù)《姓纂》記載,,皮氏是“周卿士樊仲皮之后”,,這位樊仲皮,正式建立樊國的仲山甫的后裔,,曾經繼承祖業(yè),,擔任過周天子的卿士,如此一來,,皮姓分自樊姓,,就十分明顯了。樊仲皮的后代,,沒有以原來的樊為姓,,為何要改以王父字的“皮”為氏呢?其中,也是有緣故的,。據(jù)后世的考證,,樊仲皮排行是老二,沒有成為樊國的繼承人,,又被分封在今山西河津一帶的“皮氏邑“,,他的子孫也就姓了皮。皮氏系出樊氏,,上溯到濟源的陽樊,,所以,,后世皮、樊兩個姓氏自認是一家,。如此分析,,陽樊應在今梨林鎮(zhèn)裴城村。

歷史名人

皮日休:字襲美,,唐朝時襄陽竟陵人(今湖北省天門市人),。曾隱居鹿門山,自號鹿門子,,又號醉士,、酒民。咸通八年(867年)進士任太常博士,。晚唐文學家,、散文家,與陸龜蒙齊名,,世稱“皮陸”,。

郡望

1、天水郡:西漢朝元鼎三年(丁卯,,公元前441年)置郡,,其時轄地在今甘肅省天水市、秦安縣,、甘谷縣等市縣一帶地區(qū),。

2、下邳郡:秦朝時期在今江蘇睢寧西北一帶設下邳縣,。

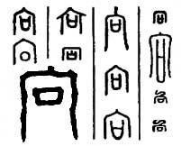

采邑為氏說邵姓

尋根溯源

邵氏的姓源較為純正,,主要是出自姬姓,為周文王之后,,始祖為姬奭,。姬奭是周文王庶子,曾輔佐武王滅商,,成王時任太保,,與周公姬旦分陜而治,是周朝開國功臣,。姬奭采邑初封在召(今陜西岐山西南),,故稱召公。周王室東遷后,,別受采邑,,在今濟源市邵原。據(jù)《通摯氏族略以邑為氏》、《萬姓統(tǒng)譜》等史料所記載,,周初大臣召康公因食邑于召,,被稱位召公或召伯。他后來還被封于燕國,,他派兒子去管理燕國,,自己留在鎬京任太保,是周初三公之一,,也是文,、武、成,、康四朝元老,,曾同周公旦一起平定武庚之亂,“成康之治”的形成也有他的功勞,。他的子孫襲召公一直是周朝的執(zhí)政大臣之一,。周室東遷后,召公的采邑也隨之東移,,遷徙地在今陜西省境內。后來,,燕國被秦國所亡,,召公的子孫以原封地“召”為姓,稱召氏,。據(jù)《氏族博考》所載:“召與邵,,春秋本一姓,后分為二,。汝南,、安陽之族皆從邑?!庇纱丝梢?,召氏和邵氏其實同出一姓,只是寫法不同而已,。至于召姓改邵姓的原因,,歷史上沒有留下史料記載,改姓的時間說法不一,。據(jù)有關學者考證,,是在秦朝建立前后,同時,,又據(jù)有關資料可知,,至漢乃有以召為姓的,此后,,召姓因多改為邵姓,,故召姓也就不多見了,。

歷史名人

邵普涵:今浙江余姚人,著名的經學家,、歷史學家,,他曾參與纂修《繼三通》、《八旗通志》等書,。又從《永樂大典》中輯錄《舊五代史》,,并博采《冊府元龜》、《太平御覽》等書,,按照原目,,編排成冊,使《舊五代史》失而復得,,列入正史,。他還長于經學,以郭璞《爾雅注》為宗,,兼采漢人舊著,,撰有《爾雅正義》,成為訓詁學的重要著作,。今天的《四庫全書》史部典籍,,多出自他手。

邵信臣:東漢時任南陽太守,,九江壽春人,。曾歷任零陵、南陽太守,。在南陽任職期間,,曾利用水泉興修水利工程,組織民眾開溝筑壩數(shù)十處,。他與杜詩一前一后,,在南陽都有惠政。時人稱之為“邵父杜母”,,以表達對他們的敬愛,。

郡望

1、博陵郡:東漢本初元年置郡,,治所在博陵,。西晉置國,治所在安平,。相當于今河北安平,、深縣、饒陽、安國等地,。

2,、汝南郡:漢高帝四年置郡,治所在上蔡,。相當于今天的河南穎河,、淮河之間,京廣鐵路西側一線以東,,安徽西淝河以西,,淮河以北地區(qū)。

以國為氏說原姓

尋根溯源

原,,出自姬姓,,以國名為氏,起源于濟源市,。夏代,,“少康遷原”,原國故城在今濟源市西北,。周武王滅商朝,,西周立。封周文第十六子原叔為原伯(爵),。史稱原伯貫,,受封于原國?!对托兆搿份d:“周文王第十六子原伯之后,封在河內,,子孫氏焉,。”《通志》載:“原氏,,周文王第十六子原伯之后,,封于河內?!苡性f公,,世為周鯽士,故以邑為氏,?!贝呵飼r原國被晉國滅。子孫為紀念故國,,遂以原國名為氏,,稱原姓。

《左傳·僖公二十五年》載,晉文公重耳于公元前635年冬,,率兵圍攻原國,,預定三天攻下,但屆期未克,,晉文公即下令退兵,。這時,偵察人員報告說:“原人準備投降了,?!避娎粢步ㄗh不要撤兵。晉文公說:“信義是國家之寶,,百姓靠它來保護,。如果得到原國而失掉信義,用什么來保護百姓?這樣做是因小而失大,?!庇谑牵吮?0里,,原國人聽到晉文公的話,,于是就投降了。這就是“伐原示信”之故事,。因為講誠信,,不戰(zhàn)而屈人之兵,亡人之國,,這本已是一件值得驚詫的事情,。然而,重耳講誠信的收獲,,并不止于此次戰(zhàn)役,。隨著他誠信美名的傳播,國內百姓信服,,諸侯紛紛依附,,晉國迅速崛起成為春秋五霸之一。

原國亡國后,,晉文公將原伯貫遷往稷(在今山西稷山縣南稷山下),。所以,原姓得姓歷史悠久,,距今已兩千多年,,后大批逃往各地,主要居住于太行,、王屋山中以及汾河,、漳河兩岸,,尤以河南、山西等地多此姓,。

歷史名人

原軫 又稱先軫,,春秋晉中軍主帥,標準讀書人出身,,據(jù)說好學不倦,,熟讀《詩經》,最輝煌戰(zhàn)績是輔佐晉文公城濮一戰(zhàn),,創(chuàng)造我國戰(zhàn)爭史上著名的以少勝多戰(zhàn)例,,一舉奠定晉國的中原霸主地位。當然入選十大儒將之列,。

原憲 字子思,,春秋時魯國人,孔子弟子,,是孔門中的一個賢者,,以安貧樂道而著稱。他比孔子小三十六歲,,曾當過孔子家的總管,,但不貪財,不把物質的東西看得太重,。據(jù)《論語·雍也》記載:“原憲思,,為之宰,,與之粟九百,,辭,。子曰:毋!以與爾鄰里鄉(xiāng)黨乎?”又據(jù)《仲尼弟子列傳》,孔子死后,,原憲遂隱居在草澤中,。子貢相互,而結駟連騎來到原憲居住的窮僻之地,,過謝原憲。原憲攝敝衣冠見子貢,。子貢恥之曰,,“夫子豈貧乎?”原憲曰:“吾聞之,無財者為之貧,,學道而不能行者謂之病,。若憲,貧也,,非病也,?!弊迂暡幻飧械綉M槐,不懌而去,,終身恥其言之過也,。顯然,原憲不愿出仕,,甘于貧困,,并自認隊為這種近乎怪異的行為更合乎孔子的真精神。據(jù)此,,原憲不僅合乎韓非的批評原則,,而且完全可以因退除而獲得大名,成為當時甚有影響力的學術派別,。

郡望 周朝原地,、軹地,漢于此置軹,、波,、沁水三縣,均屬河內郡,。軹在今濟源治所甫,,波在軹東,沁水在波北,,一個不規(guī)則的三角形,。后三縣先后廢,隋開皇間析軹縣置濟源縣,,屬懷州,。而軹縣亦省入河內縣,唐初復置軹縣,,旋省入濟源,,昔三縣分立之局卒形成一統(tǒng)。后濟源之隸屬關系多有變動,,于元初曾一度改置原州,,尋復稱濟源,至今不變,。

以國為氏說向姓

尋根溯源

《廣韻》載:“向,,妊姓,出河內,?!薄锻ㄖ尽份d:“向氏,祁姓,。附庸之國,,子孫以國為氏,。”《濟源市志》記載:“周幽王五年(前777),,“皇父孔圣作都于向,,為向國”?!对娊洝ば⊙拧分杏幸皇住妒轮弧返脑?,記有皇父孔圣用好多車馬,遷往向城去居住的事,。

《左傳》記載:公元前705年夏天,,盟、向二國求好于鄭國,,隨后又背叛了鄭國,。秋天,鄭,、齊,、衛(wèi)三國出兵征討盟、向,,周王轉移盟,、向的人民到郟。郟,,即王城(今洛陽王城公園一帶),。清乾隆《濟源縣志》記載:“向城即周向國也?!蹲髠鳌坊溉∠蛞耘c鄭,。”是說向城是周代向國,,后來,,齊桓公攻取了向城,把向城送給了鄭國,??梢姡跐吹牟梢刂?,向是最早被吞并的,。

據(jù)《榖梁傳》記載:魯襄公十四年(前559)春,有晉,、齊、宋,、衛(wèi),、鄭,、曹等10余家大小諸侯在向會晤。這時的向不是公邑,,就是由鄭管轄,。

《濟源縣志》記載:“向國在今縣西南五十里,南山西曲,,地名左家山,。”大概在今坡頭鎮(zhèn)的左山村,。

歷史名人

子肸(向父):宋桓公之子,,名。其孫(一說曾孫)名子戌,,任宋國左師,,執(zhí)掌國政。公元前五四六年,,他師華元故智,,約合晉卿趙武、楚令尹子木在宋結盟,,再次弭兵,,談判修和。此次弭兵大會共邀二十余國參加,,使晉,、楚藉以平分霸權。此會以后,,中原各諸侯國未再發(fā)生較大戰(zhàn)爭,,得以安寧十多年,這在春秋史上是少見的,。子戌也因此名揚列國,。他以祖父向父的首字為姓,其后子孫沿續(xù)相傳,,稱向姓,。尊向父為向姓得姓始祖。

向秀:(?—約275年),,字子期,,河內懷縣(今河南武陟)人。魏晉竹林七賢之一,。好讀書,,與嵇康、呂安等人友善,,但不善喝酒,。隱居不出,,景元四年(263年)嵇康、呂安被司馬氏害死后,,他只好到洛陽任散騎侍郎,、黃門散騎常侍、散騎常侍,。

向侃:字希顏,,明朝巢縣人,永樂年間中舉,,宣德中任靖寧州判官,,后升任監(jiān)察御史,一度又出為知府,。他潔己愛民,,不避艱苦,辦事公正,,清約如寒士,,名節(jié)很好。

郡望

1,、河南郡:秦朝時期名為三川郡,。西漢高宗二年(丙申,公元前205年)改為河南郡,,治所在雒陽(今河南洛陽),。

2、河東郡:古代河東郡有四:一是指今整個山西省,。二是秦朝初期(庚辰,,公元前221年)置郡,治所在安邑(今山西夏縣),,其時轄地在今山西省夏縣,、臨汾市、萬榮縣,、永濟市,、聞喜縣一帶地區(qū)。

3,、山陽郡:①在今山東省獨山湖周圍金鄉(xiāng)縣一帶地區(qū),。②在今在今江蘇省的清江、淮安一帶,。

以國命名說蘇姓

尋根溯源

《辭?!穼μK的解釋,蘇,古國名,,又稱有蘇氏,,己姓。據(jù)傳夏的同盟部落昆吾的后代分封于蘇(今濟源西北),,遂有蘇氏。周初,,武王封蘇忿生于蘇,,為蘇國。后遷都于溫(今溫縣境),。其子孫以蘇為姓,。

得姓始祖:昆吾。名樊,,字衍,,己姓,顓頊之裔陸終長子,。其父陸終娶鬼方氏之女為妻,,一胎生下六子,其后均有封國,,樊初封于昆吾(故城在今河南省許昌,,后遷至今河南省濮陽),后又封于蘇(一說其子封于蘇),,夏桀時被商湯所滅,。周初,其裔忿生因功被封于蘇國,,后忿生遷都于溫(今河南省溫縣西南),。春秋初,蘇國為狄所滅,,子孫遂以國名為氏,,稱為蘇姓,并尊昆吾為其始祖,。

歷史名人

蘇洵(1009—1066 )號老泉 字明允北宋散文家,。與其子蘇軾、蘇轍合稱“三蘇”,均被列入“唐宋八大家”,。字明允,,號老泉。眉州眉山(今屬四川)人,。應試不舉,,經韓琦薦任秘書省校書郎、文安縣主簿。長于散文,,尤擅政論,,議論明暢,筆勢雄健,。有《嘉佑集》,。

蘇轍(1039年-1112年)字子由,眉州眉山(今屬四川)人,,晚年自號潁濱遺老,。蘇軾之弟,人稱“小蘇”,。蘇轍是散文家,,為文以策論見長,在北宋也自成一家,,但比不上蘇軾的才華橫溢,。他在散文上的成就,如蘇軾所說,,達到了“汪洋澹泊,,有一唱三嘆之聲,而其秀杰之氣終不可沒”,。著有《欒城集》,。與其父蘇洵、兄蘇軾合稱“三蘇”,,均在“唐宋八大家”之列,。

蘇軾(1037~1101),字子瞻,,又字和仲,,號“東坡居士”,謚號“文忠”,,眉州眉山(即今四川眉州)人,,是父親蘇洵的長子,是北宋著名文學家,、書畫家,、散文家和詩人。豪放派代表人物,。他與他的父親蘇洵(1009~1066),、弟弟蘇轍(1039~1112) 皆以文學名世,世稱“三蘇”;與漢末“三曹父子”(曹操,、曹丕,、曹植)齊名。他還是著名的唐宋八大家之一,唐宋八大家是唐宋時期八大散文代表作家的合稱,,即唐代的韓愈,、柳宗元和宋代的歐陽修、蘇洵,、蘇軾,、蘇轍、王安石,、曾鞏,。作品有《東坡七集》《東坡樂府 》等。

郡望

1,、河內郡:春秋時期初漢之際置郡,治所在懷縣(今武陟西南),。古以黃河以北為河內,,以南、以西為河外,,這是晉國人的觀點,。楚漢之際置河內郡,轄今豫北的西部,。西晉移治野王(今沁陽),。隋于野王為河內縣。隋唐河內郡即懷州,。元懷慶路,。明清懷慶府。河內縣之名不變,,常為治所,。民國政府時,改河內縣為沁陽,。

2,、洛陽郡:東魏置洛陽郡,治所在今河南洛陽東漢水北岸,。

檀(單)姓

尋根溯源

西周初,,武王封檀伯達于河,為檀國,,一作單國,,在今濟源市西南。其后代分別以檀,、單為姓,。

歷史名人

檀道濟:南朝宋名將。高平金鄉(xiāng)(今屬山東省)人。東晉元興三年(404年),,從劉裕起兵京口討桓玄,,又轉戰(zhàn)各地,所向摧破,,為太尉參軍 ,。

郡望

清河郡:漢清河郡治清陽(今河北省清河東南)。東漢清河國治甘陵(今山東省臨清東),。歷代均置,。