茶藝文化篇

關(guān)注濟源網(wǎng)微信

濟源茶文化源遠流長。以茶為村名的茶房,、茶店,,印證著濟源悠久的茶文化歷史;見到遠道而來的客人必請“到家喝茶”,,是濟源古風猶存的樸實民風,;石茶、冬凌茶,、菊花茶,、蒲公英茶以及各類涼茶,反映出濟源茶文化的包容大度,;煎茶,、泡茶、煮茶,、分茶,,可以看出濟源人對茶事的講究,;上茶,、敬茶、受茶,、品茶,,一招一式,都蘊含著古老民族的鄭重禮儀,。

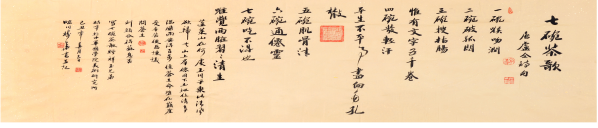

濟源茶文化最值得引為自豪的是“茶仙” 盧仝和他的《七碗茶歌》,。盧仝是濟源這塊土地上養(yǎng)育出的驕子!他的《七碗茶歌》,,以獨特的視角,、敏銳的感受、放逸的語言,,道出了蕓蕓茶人心中理想的茶境:“一碗喉吻潤,。二碗破孤悶。三碗搜枯腸,,唯有文字五千卷,。四碗發(fā)輕汗,平生不平事,盡向毛孔散,。五碗肌骨輕,。六碗通仙靈。七碗吃不得也,,唯覺兩腋習習清風生……”千百年來,,《七碗茶歌》傳唱不衰,“七碗”,、“玉川子”成了茶人,、茶事的代名詞,以至于聲名遠播,,被日本,、韓國尊為茶道始祖。時至今日,,濟源人民仍然對盧仝的事跡津津樂道,,玉川大地上仍保留著諸多的茶文化遺存,石榴寺,、玉川泉,、花洞、泌泉,、盧仝茶館,、盧仝別墅、盧仝墓……,,都還在娓娓訴說著當年的故事,!

玉川茶事由來久

陸羽《茶經(jīng)》云:“茶之為飲,發(fā)乎神農(nóng)氏,,聞于魯周公”,。三皇五帝時代的神農(nóng),有以茶解毒的故事流傳,,黃帝則姓姬名荼,。濟源是神農(nóng)活動的重點區(qū)域,很早以前,,茶的作用和價值就已被發(fā)現(xiàn),。濟源何時開始種茶,已不可考,。從古地名看,,濟源有三處含有“茶”字的古村落。一是克井鎮(zhèn)西北二十公里處的茶店,,位于太行山腳下,,是濟源翻越太行山,,通向山西陽城的要道。二是王屋鎮(zhèn)西,、邵原鎮(zhèn)東的茶房,,三是邵原鎮(zhèn)西的茶房,這兩個茶房俗稱東茶房,、西茶房,,處于太行八陘之第一陘軹關(guān)陘途中。東,、西茶房相距大約30里,。古時候出行多步行,挑擔馱腳的從王屋來到東茶房,,就該歇腳喝水了,,所以這里設有驛站、茶房,。再走15里左右,,到邵原關(guān)又要檢查登記,人們可以吃飯住店,。從邵原關(guān)啟程再往西,,約15里的地方又該喝水休息了,所以這里有西茶房,。

西茶房現(xiàn)存碑記兩通,,其一為《西陽鎮(zhèn)創(chuàng)建茶房序》,碑文記載:“茶房之設,,人事也,,因天道焉。寒來暑往,,暑來寒往,,合開兩乘,,迭更不息,。此天道變于上也。為天道變于上,,人事即變于下,。而人事之變,所以濟天道之變,。蓋天之生人,,知覺同性,遇暑則皆知渴,,遇渴則皆知喝,,遇寒則皆知冷,。若無施茶之所,人當渴時無以解食,?!边@一段話說出了人們在炎熱的夏天需要喝水解渴,冬天需要御寒,。下文又寫道:“自古至今,,同地不有,如茲北道路,,即云崎嶇,,亦為四方通衢,夏則飲水,,冬則飲湯之處也”,。碑文點明了在這條崎嶇的古道上,行人走西行東,,很需要有個飲水之所,。接著又寫道:“從前人共□之,創(chuàng)立茶屋一座,,以濟往來,。”就是說在此之前,,前人曾經(jīng)建過一座茶屋,,而“歷年所積,風雨摧壞……而嘉茶養(yǎng)人,,往來者多余感焉”,。接著說,人們正在議論重修茶房煎茶施茶時,,正好有一個姓郭的工匠云游到此地,,于是大家“善念復想”,“以房作□料,,合本村人等,,輸粟捐財,遠近村莊及四方君子,,從心而樂□,,遂得置產(chǎn)業(yè),莊佃種取……資穎而多哉,,以勤厥事,。”人們把捐的錢買成地,,除建茶房外,,還置田租出去,,“以永久募化”。但是這時候有“淺見寡聞之人,,略其俚言”投文告于“茶葉”(估計是管理茶葉的機構(gòu)),,然而后來“竊聞之施茶”,認為□□□□□五美焉?”而私下聽說是施茶后,,于是政府就“普開潤澤仁地,,因時制宜□□也?!币陨险f明,,有人不了解這些村莊和仁人君子買田置地是干什么的,就告到有關(guān)茶葉部門,,部門得知是施茶,,一方面給予表揚,另一方面撥出適合種茶的潤澤土地,,提倡人們因時制宜,,開墾種茶。序文最后還寫道這種善事“初終如之信也,,施茶之事善□□,。截此,四方之間,,同心協(xié)力,,郭君之旦夕毅勞,相須有感者也,,故志諸君,,一則表成功不朽,二則表……”,。由此可知,,濟源茶事歷史悠久,毋庸置疑,。

濟源不僅茶文化歷史悠久,,而且“茶”的含義也十分豐富。在濟源人的心目中,,不僅僅是茶樹上采摘下來的葉子叫茶,,還有很多種飲品都稱之為茶。尤其是在黃河沿岸,,見面打招呼常說,“大老遠來了,,到家里喝口茶”,。到了老鄉(xiāng)家里,,給你端上來的可能是一杯清茶,也可能是一碗荷包蛋,,俗稱“雞蛋茶”,,讓你既解渴,又充饑,,喝完好繼續(xù)趕路,。加上白糖,就是糖茶,。用蜂蜜沖水,,就是蜜茶。如果正趕上吃飯,,會給你做最拿手的手搟撈面條,,吃完了再給你端上一碗面茶,就是撈面的面湯,。夏天,,農(nóng)民下地干活,天氣炎熱,,燒開水時撒把綠豆,,這叫綠豆茶,喝了它可以防暑降溫,,祛熱敗火,。在懷慶府一代(濟源舊屬懷慶府),還有一種民間美食“油茶”,,主料為精粉麥面,,先用油把面炒熟,加入花生,、芝麻,、小磨油以及各類香料,做成粥狀,,咖啡色,,味道濃郁,咸甜適口,,營養(yǎng)豐富,。中原文化海納百川、有容乃大,,反映到濟源的茶文化上,,同樣是兼收并蓄,包容大度,。

玉川嘉茶多芬芳

柴米油鹽醬醋茶,,開門七件事,,家家不可缺。濟源茶文化不僅歷史悠久,而且傳播廣泛,,影響深遠,,茶已經(jīng)融入了人們生活的方方面面,形成了特有的茶文化,、茶產(chǎn)品,、茶風俗、茶禮儀,。

一,、種類眾多

濟源屬暖溫帶大陸季風氣候,四季分明,,西部山區(qū)土質(zhì)肥沃,,地形復雜,植被豐富,,海拔落差大,,適合多類植物生長。獨特的氣候特點,、水利條件和土壤環(huán)境使?jié)淳哂胸S富的特色茶資源,。濟源人所飲之茶,除特殊意義上的茶之外,,還有很多品種,。

石茶 在王屋山區(qū)的山谷林下或山坡有青苔的巖石上,生長著一種奇特的植物,,短短的葉柄上頂著一片片圓葉,,當?shù)厝朔Q石茶。石茶味道奇特,,口感微酸,、微咸、微苦,、微澀,,入喉清涼,具有生津,、止渴,、清熱、解毒,、防暑,、降溫等功能。據(jù)傳,盧仝當年常飲此茶,?! ?/p>

冬凌茶 冬凌草,,又名冰凌草,、延命草、彩花草等,,系唇形科香茶菜屬植物碎米椏變種,。地上部分可全株入藥,而以葉的藥效最佳,。全株結(jié)滿銀白色冰片,,風吹不落,隨風搖曳,,日出后閃閃發(fā)光,,由此而得名冬凌草。冬凌茶具有清熱解毒,、消炎止痛,、健胃活血之功效。雖然在南太行山區(qū)廣泛分布,,但濟源冰凌草所含抗腫瘤有效成分——冰凌草甲素,、乙素明顯高于其他地區(qū),因此有“王屋仙草”美稱,。1977年,,冬凌草被收入《中華人民共和國藥典》,并編入《全國中草藥匯編》,。2006年,,國家質(zhì)檢總局批準濟源冬凌草為中國地理標志產(chǎn)品。

菊花茶 《本草綱目》中對菊花茶的藥效有詳細的記載:性甘,、味寒,,具有散風熱、平肝明目之功效,。產(chǎn)于懷慶府的懷菊花,,功效更佳,是四大懷藥之一,。菊花茶也是濟源人常喝的飲品,。

蒲公英茶 當?shù)厮追Q丁岡苗。濟源民間特別嗜好蒲公英茶,,每年春季,,人們踏春時的一項重要活動,就是采摘蒲公英。蒲公英茶的制作方法是將蒲公英洗凈,,放入鍋中,,加水大火煮沸后蓋上鍋蓋,小火熬煮半小時,,濾去葉渣,,放涼后即可飲用。也可泡茶飲用,。蒲公英植物體中含有蒲公英醇,、蒲公英素、膽堿,、有機酸,、菊糖等多種營養(yǎng)成分,有利尿,、緩瀉,、退黃疸、利膽等功效,。還有蛋白質(zhì),、脂肪、碳水化合物,、微量元素及維生素等,,營養(yǎng)豐富,可生吃,、炒食,、做湯,是藥食兼用的植物,。

涼茶 濟源人還習慣用板藍根,、金銀花、山楂,、薄荷等中藥制作各類涼茶,,以消暑或治療冬日干燥引起的喉嚨疼痛等疾患。除了清熱解毒外,,涼茶還可去濕,、生津、清火,、明目,、散結(jié)、消腫等,,用于治療目赤頭痛,、頭暈耳鳴、疔瘡腫毒等疾病。此外還有何首烏茶,、紅姑娘茶,、銀杏葉茶、小葉茶等,。

二,、飲法多樣

煎茶法 先將餅茶研碎待用。然后開始煮水,。以精選佳水置釜中,,以炭火燒開,,但不能全沸,,加入茶末。茶與水交融,,二沸時出現(xiàn)沫餑,,沫為細小茶花,餑為大花,,皆為茶之精華,。此時將沫餑杓出,置盆盂之中備用,。繼續(xù)燒煮,,茶與水進一步融合,波滾浪涌,,稱為三沸,。此時將二沸時盛出之沫餑澆烹茶的水與茶,視人數(shù)多寡而量入,。茶湯煮好,,均勻斟入各人碗中,包含雨露均施,、同分甘苦之意,。《茶經(jīng)》“五之煮”云:“其火,,用炭,,次用勁薪。其炭曾經(jīng)燔炙為膻膩所及,,及膏木,、敗器不用之。其沸,,如魚目,,微有聲為一沸,緣邊如涌泉連珠為二沸,騰波鼓浪為三沸,,已上水老不可食,。”盧仝煎茶即用此法,。

泡茶法 此法民間廣泛使用,,以發(fā)茶味、顯其色,、不失其香為要旨,。泡好一杯茶或一壺茶,首先要掌握茶葉用量,。每次茶葉用多少,,并沒有統(tǒng)一標準,主要根據(jù)茶葉種類,、茶具大小以及消費者的飲用習慣而定,。泡茶燒水,要大火急沸,,不要文火慢煮,。以剛煮沸起泡為宜,用這樣的水泡茶,,茶湯香味皆佳,。如水沸騰過久,即為“水老”,。水溫低也不適宜泡茶,,茶中有效成份不易泡出,使香味低淡,,而且茶浮水面,,飲用不便。

煮茶法 方法是先把茶葉碾成碎末,,制成茶團,,飲用時把茶搗碎,加入蔥,、姜,、桔子皮、薄荷,、棗和鹽等調(diào)料一起煎煮,。還有把茶葉碾成碎末,羅細,,然后沖水將茶末調(diào)成糊狀喝下,,因而叫做“吃茶”,。煮茶的方法,融會了多種物質(zhì)的營養(yǎng),,有良好的裨補作用,,但是用起來麻煩,喝起來也沒有茶葉的本味,,所以現(xiàn)在多不用,。

三、茶禮講究

沏茶 沏茶時,,宜用竹或木制的茶匙攝取茶葉,,忌用手抓,以免造成污染,,或混入雜味,。若無合適茶匙,可將茶筒傾斜對準壺口,、杯口輕輕抖動,,使適量的茶葉抖入壺或杯中,接著可將開水傾入,,將蓋兒蓋好,幾分鐘后即可飲用,。所沏之茶,,要濃淡適宜。

上茶 家庭待客,,視情況,,由晚輩或女主人、男主人親自上茶,。公務場合,,招待賓客,一般由服務人員用茶盤送上,。上茶順序是先客,、后主,先上司,、長者,、女士,后陪同,、晚輩,、男士。人員眾多,,則應從主賓,、主人起,,由近而遠,漸次而行,。將茶端至客人面前,,略躬身,說“請用茶”,,也可伸手示意,,說聲“請”。

敬茶 客人進入客廳前一兩分鐘,,就應把茶沏好,,待客人落座后,即把茶端送到客人面前,。以左手持茶杯托,,右手護杯,從客人的右后側(cè),,雙手將茶杯遞上,。茶杯放在客人面前右手附近,杯耳應朝向客人右手位置,,便于客人端杯飲用,。使用無茶托杯子,則以右手持杯耳,,以雙手姿態(tài)捧上,。避免在客人正前方上茶,不可單獨使用左手上茶,??腿肃ê髴皶r續(xù)水,以表主人殷勤之意,。

受茶 主人以茶相敬,,客人一定要報以謙恭、禮貌,。特別是女主人或尊長者為自己上茶,、斟茶時,作為客人,、晚輩,,應當起身、以雙手狀捧接茶杯,。即使是服務人員為自己斟茶,,也應表示適當謝意,如說聲“謝謝”,,或點頭致意,。談話未進入正題前,,可喝少許,但交談關(guān)鍵時刻,,精力要集中,,最好不喝,一是不分散自己的注意力,,同時也是對對方的尊重,。談話告一段落后,才好品茶潤喉,。

品茶 喝茶雖說不像喝酒,、喝咖啡那樣小口、少量,,但也不能像喝水那樣暢飲,。喝茶稱品茗,講究的是品嘗,,這不僅是指味覺享受,,而且也是禮貌要求。所謂品,,應該是慢條斯理,,小口啜飲,且不馬上咽下,,而是讓其在口中停留片刻,,讓茶的醇香發(fā)揮出來,令其在唇齒之間回蕩,,盡情享受它帶來的愉悅。端茶杯時,,右手持杯耳,,無杯耳者,則以右手握杯之中部,。注意飲茶時不要雙手捧杯,,或托杯底部,或手握杯口,。有茶托者,,只以右手端杯,不動茶托;也可以左手將茶托與茶杯一同端起,,再以右手端杯飲用,。飲蓋碗茶,可用蓋兒將飄在表面上的茶葉輕輕蕩去,,不可當眾將茶葉吃進口中,;茶熱,,不可用嘴吹氣,使其降溫,,只能待其自然降溫后飲用,;飲茶不出聲,須溫文爾雅,。

茶仙本是玉川子

中國茶史悠悠數(shù)千年,,茶人何止千萬,但是最負盛名的當屬茶圣陸羽和茶仙盧仝,。而盧仝正是濟源大地養(yǎng)育出的驕子,。

盧仝雕像

盧仝(約795-835),,唐代詩人,,祖籍范陽(今河北涿縣), “初唐四杰”之一盧照鄰的嫡系子孫,。生于河南省濟源市武山鎮(zhèn)(今思禮村),,自號玉川子。性格耿直狂狷,,有一種雄豪之氣,,是韓孟詩派的代表詩人之一,與孟郊,、賈島,、劉叉等均為韓愈門人。

盧仝家貧,,但是藏書很多,,他刻苦讀書,博覽經(jīng)史,,工于詩文,。后出山居洛陽長夏門東里仁坊,只有破屋數(shù)間,,有一光頭長須老奴,,一赤腳無齒老婢。盧仝終日苦吟,,不營生計,,以清貧守道聞名,左鄰右舍常常送米接濟,。朝延愛惜人才,,兩次征聘為諫議大夫,盧仝不愿仕進,,婉言謝絕,。元和五年,,盧仝作《月蝕詩》一千六百余言,譏諷朝中敗類,,深得韓愈欣賞,。盧仝后來更加貧困,為債主所迫,,賣宅南游杭州,,與蕭慶中相識,寓居其欲售之宅,,期間,,與沈師魯山人交游。孟郊從叔孟簡由諫議大夫出為常州刺史,,盧仝于元和七年赴常州,,與孟簡結(jié)為摯友。一度北游塞外,,與好友劉叉喜逢于桑干,。晚年于濟源買田宅居住,又經(jīng)常往來京師,,與文朋詩友相會,。

盧仝與韓愈品詩浮雕

大和年間,,韓愈同榜進士王涯任宰相,。大和九年(835)十一月二十一日發(fā)生“甘露之變”,王涯等被殺,。當時,,盧仝恰在王涯書館中留宿,遂被捕,。盧仝辯解說:“我盧山人也,,于眾無冤,何罪之有?”吏卒呵斥說:“既云山人,,卻來宰相宅,客非罪乎?”盧仝不能自辯,。盧仝年老無發(fā),,被宦官于腦后釘釘而死。盧仝有子名添丁,,不料卻成讖語,,明代唐寅有詩曰:“緣何坐所添丁慘,不住山中住洛中”,。盧仝臨死托孤于友人,,死后賈島作詩哭之,。

盧仝性格清高介僻,忘懷霜雪,,見識不凡,,詩作自成一家,語尚奇詭,,人稱“一格宗師”,。一生寫詩無數(shù),《全唐詩》存其詩三卷共九十余首,。

盧仝對養(yǎng)育他的濟源滿懷深情,。濟源舊稱玉川,盧仝自號玉川子,。在他的代表作《月蝕詩》中,,一再說“玉川子涕泗下”,“玉川子又涕泗下”,,該詩用一千七百多字描述了一次月全食的過程,,詭異萬狀,縱橫捭闔,,韓愈 “稱其工”,。

盧仝有一首詩《將歸山招冰僧》,就是描述在濟源時期的生活:

“買得一片田,,濟源花洞前,。

千里石壁坼,一條流泌泉,。

青松盤樛枝,,森森上插青冥天。

枝上有哀猿,,宿處近鶴巢,,清唳孤吟聲相交。

月輪下射空洞響,,絲篁成韻風蕭蕭,。

我心塵外心,愛此塵外物,。

欲結(jié)塵外交,,苦無塵外骨。

泌泉有冰公,,心靜見真佛,。

可結(jié)塵外交,占此松與月?!?/p>

盧仝的《出山作》,,也是描述在濟源時期的生活。詩曰:

“出山忘掩山門路,,釣竿插在枯桑樹,。

當時只有鳥窺窬,更亦無人得知處,。

家僮若失釣魚竿,,定是猿猴把將去?!?/p>

釣竿,、桑樹、山鳥,、猿猴,,這些富有詩意的元素,把他的濟源生活描述得饒有情趣,?! ?/p>

可以說,玉川大地養(yǎng)育了盧仝,、成就了盧仝,,盧仝樂意以玉川子自稱,玉川也因盧仝而添光加彩,,聲名遠播,。

玉川山水覓仙蹤

盧仝時代雖然已經(jīng)遠離我們一千余年,但是濟源人民世代景仰盧仝的道德文章,,濟源至今仍保留有許多關(guān)于盧仝的遺址遺跡,。

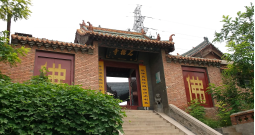

石榴寺

石榴寺 石榴寺在思禮村北頭武山南麓(思禮村原名武山村),,因寺內(nèi)有石榴樹而得名,,建于隋開皇年間。盧仝在韓愈的資助下,,年輕好學的盧仝在石榴寺一邊讀書,,一邊游覽王屋山水,心扉大開,,詩情迸發(fā),,寫下了不少好詩。石榴寺在1400多年的漫長歷史中,,幾經(jīng)毀敗又幾經(jīng)修葺,至今仍然屹立在山前。據(jù)說大殿后側(cè)的廂房之處即是盧仝原來讀書作詩的地方,?! ?/p>

盧仝故里碑

“盧仝故里”碑 清代廣東道劉漪濟源人,因仰慕盧仝,,親題“盧仝故里”四個大字刻于石上,,村人將碑立在村頭,建亭加以保護,,碑亭額頂書“風馥芳淵”四字,,左右對聯(lián)曰:“賢才工詩與日月同輝;德澤潤野使薈草爭妍?!?/p>

“玉川凝祥”石刻 武山村原來有東,、西、南,、北四個寨門,,并各題青石匾額四字,其北門的匾額是“玉川凝祥”,,與石榴寺遙遙相對,。

盧仝墓

盧仝墓 盧仝墓在石榴寺東200米處,?!稘纯h志》載:明初大移民時,有族人盧伯通(約盧仝的12代孫)告子侄曰:“吾本濟人,,唐賢仝號玉川子裔也,,家必居武山頭者,因祖塋在焉,?!庇谑牵懿?、伯德及子侄欣然回歸濟源,,現(xiàn)在武山村這一支就是伯通的后裔。墓園屢經(jīng)重修,,現(xiàn)在盧仝文化苑東北角,。

盧仝泉、盧仝泉石,、盧仝別墅 盧仝泉又叫玉泉,,玉川泉?!洞笄逡唤y(tǒng)志》卷一六○《河南·懷慶府》記載:“在濟源縣東一里,,瀧水北”。《濟源縣志》云:唐代著名詩人“盧仝嘗汲水烹茶,,亦名玉泉”,。盧仝泉在濟源城東通濟橋下游300米處的蟒河北岸(其地因河道整修擴寬已處于蟒河河床中)。泉亭四周砌石欄,,泉旁有一奇石,,高1.6米,寬0.94米,,厚0.5米,,正面隸書鐫刻“唐賢盧仝泉石”六個大字,清代工部侍郎段國璋書,,背面鐫刻劉漪七絕詩云:“玉川舊井茫無校,,枕石猶生七碗覺。水共風清無盡時,,盡歸茶譜藏詩窖”,。 另刻有一首無名氏七絕:“煙柳峰崢怪石前,段公為我種玉泉,。臨池萬斛珍珠滾,,好似當年茶浪旋?!?碑頭有孔,,據(jù)說是當年盧仝與韓愈在此烹茶時拴馬所用。段國璋并因泉建亭,,稱“盧仝別墅”,,曾引不少文人墨客駐足游賞。后河道整修,,泉池不復存在,,盧仝泉石移至濟瀆廟內(nèi)。

盧舍和盧仝茶館 在武山村向北7公里處,,現(xiàn)九里溝景區(qū)內(nèi),,有“盧仝茶社”。據(jù)傳這里是盧仝烹茶吟詩會友的地方,,峭壁下留有盧舍一處,,盧舍內(nèi)置有《唐盧仝展覽館》?!侗R舍記》載:盧仝,,號玉川子,唐濟邑武山人,,幼懷大志,,博學多才,,常謂非宰相不仕。然其剛直,,惡仕途之逢迎,,厭官場之佞媚,遂作閑云野鶴,,寄情山水。九里溝山翠水綠,,流溪怪石,,似江南之秀,有水鄉(xiāng)之美,,且近在故里,,遂為公仙游之地。盧舍依山傍水,,山遮翠掩,,白墻紅瓦,半掩半現(xiàn),,如世外桃源,、人間仙境?! ?/p>

延壽臺

品茗延壽臺 在九里溝盧仝茶館,,為紀念盧仝所建。有臺階108級,,我國古時有“品茗延壽”之說,,在88處級有“米壽”之碑,在99級處有“白壽”之碑,,在108級處“茶壽”之碑,。

盧仝茶館

花洞和泌泉 盧仝《將歸山招冰僧》詩云:“買得一片田,,濟源花洞前,。” 張籍詩曰:“花洞古時人”,,李端詩曰“花開深洞仙門小”,。有人考證為花洞即藏花洞,如清田文鏡等修《河南通志》卷七曰:“藏花洞,,在濟源縣西陽臺宮前,,下有泉水,四時赤綠紫白異色,。相傳昔有人汲水,,見其中蓮花出焉,。”此說有誤,,據(jù)后人考證,,花洞在今九里溝內(nèi)盧舍附近,后人據(jù)此建盧舍,?!扒Ю锸谯澹粭l流泌泉”,,盧舍背后的山上,,一條泌泉從蟾堂附近流下來。

《盧氏族譜》 濟源《盧氏族譜》世代有續(xù),,盧仝以上五代為:盧愷——盧照鄰——盧坦——盧儲——盧仝——盧抱孫,。《初修盧氏族譜》序中記載有族人遷徙史:“盧仝嫡裔孫盧伯通等,,時為山西平陽府洪洞縣城南十里鋪人,。明洪武三十二(應為建文一年,即1399年)年移民時,,伯通,、伯元、伯達兄弟三人,,思念祖宗,,懷望故鄉(xiāng),遂率其四子回歸故里(河南省懷慶府濟源縣玉川鄉(xiāng)武山村),。侄兒五公,,對由晉徙豫有難色,通訓導曰:先祖告之,,吾本濟人,,唐賢仝號玉川裔也,家必居武山頭者,,因祖塋在焉,。子侄欣然從來。二公當軍于亳,,此處奉祀實四門焉,。伯元移居本邑關(guān)陽、伯達遷徙河南許昌,。立塋建廟,,繁衍生息,歷傳于今六百余年,,二十有五代矣,!”,。

七碗茶歌傳四海

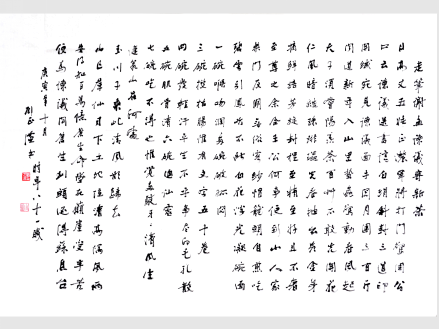

盧仝之所以被稱為“茶仙”、“亞圣”,,緣于他膾炙人口的七碗茶歌《走筆謝孟諫議寄新茶》:

日高丈五睡正濃,,軍將打門驚周公。

口云諫議送書信,,白絹斜封三道印,。

開緘宛見諫議面,手閱月團三百片,。

聞道新年入山里,,蟄蟲驚動春風起。

天子須嘗陽羨茶,,百草不敢先開花。

仁風暗結(jié)珠蓓蕾,,先春抽出黃金芽,。

摘鮮焙芳旋封裹,至精至好且不奢,。

至尊之余合王公,,何事便到山人家?

柴門反關(guān)無俗客,,紗帽籠頭自煎吃,。

碧云引風吹不斷,白花浮光凝碗面,。

一碗喉吻潤,。二碗破孤悶。

三碗搜枯腸,,唯有文字五千卷,。

四碗發(fā)輕汗,平生不平事,,盡向毛孔散,。

五碗肌骨輕。六碗通仙靈,。

七碗吃不得也,,唯覺兩腋習習清風生。

蓬萊山,,在何處?玉川子乘此清風欲歸去,。

山中群仙司下土,,地位清高隔風雨,。

安得知百萬億蒼生命,墮在顛崖受辛苦,。

便為諫議問蒼生,到頭合得蘇息否,?

這首詩262字的長詩,蘊涵著豐富的內(nèi)容,,可以分為三個層次:

第一部分寫孟諫議寄新茶,此至精至好之茶,,價埒黃金之珍貴,。孟諫議,即孟簡,,官至諫議大夫,。公元811年,孟簡出任江蘇常州刺史,。當盧仝接到孟諫議用“白絹斜封三道印”的新茶,,受寵若驚。而這種新茶,,又是古時屬常州府管轄產(chǎn)于宜興的“天子須嘗陽羨茶”,,是唐代朝廷指定的貢茶。盧仝煎茶思友,,從茶之產(chǎn)地由來到感受一一道來,。 “新年入山里”、“便到山人家”,、“柴門反關(guān)”等,,表現(xiàn)出盧仝的清介之節(jié),有清寂高雅的精神生活追求,。茶非俗客,,即使“柴門反關(guān)”,也需“紗帽籠頭”,,衣觀整潔,,以此對潔凈之茶禮敬,保有一顆孤傲而高貴之心,。正因如此,,盧仝的形象并未因身居破舊柴門所削弱,相反,,柴門形象更為高峻,,成為后世茶人的偶像,。

第二部分是《七碗茶歌》的重頭戲,。由于茶味好,,盧仝連飲七碗。而每飲一碗,,作者都有一種新的感受,。喝第一碗茶的時候是為了緩解口渴;喝第二碗茶的時候消除了孤獨的感覺;喝第三碗茶的時候,對于那些文藻貧乏的人也可以激起文思,,漸漸能做詩;喝四碗茶的時候會出些輕微的汗,,平時羈繞心頭的不平之事也隨著這些汗水煙消云散了;從喝第一碗茶開始到第四碗,,得到的效果是,,詩人現(xiàn)實生活中的煩惱、口渴,、孤獨,、辭藻貧乏、俗世困擾等一個一個解除了,;喝第五碗茶的時候,就像服用金丹一樣,,能夠清除身體的骯臟;喝第六碗茶的時候,,已經(jīng)就是仙人的變身了;飲至第七碗,,盧仝大聲疾呼“蓬萊山,,在何處?玉川子乘此清風欲歸去”,,把品茶的審美升華到精神領(lǐng)域,。

第三部分,,盧仝以悲憫之心對采茶人寄予深切的同情,,表露出關(guān)愛茶農(nóng)的一片赤子之心。盧仝除了著重強調(diào)品茶的審美,、功能和愉悅外,,更把品茶的境界放眼到飲水不忘挖井人的感恩與同情,放眼到天下百萬茶農(nóng)的艱辛勞作,。天子杯中茶,,卻為茶農(nóng)汗。在此盧仝質(zhì)問,,統(tǒng)治階級能不能體恤茶農(nóng)之疾苦,,天下百姓何時才能走出水深火熱,?盧仝之所以為茶農(nóng)呼喊,實際上也針對當時朝廷的課稅制度,。自公元782年,,戶部侍郎趙贊《茶禁》出臺,在“稅天下茶漆竹木,,十取一”之后,,茶稅遍行。朝廷加稅開征“貢茶”,,負擔和壓力全部落在茶農(nóng)身上,。天子須嘗茶,地方官不敢怠慢,,有此溜須拍馬之機,,總也想挖空心思弄出點新奇的“崖上茶”、“山巔茶”來孝敬皇上,。為此,,常常發(fā)生茶農(nóng)因攀爬懸崖采茶而墮落山谷?!鞍驳弥偃f億蒼生命,,墮在顛崖受辛苦?!痹诖?,我們看到了一個為民請愿、為茶農(nóng)分憂而大聲疾呼的盧仝,,詩人的形象超脫了寄身林泉的隱士和賣弄文采的學究,,而顯得分外高大?! ?/p>

《七碗茶歌》在中國茶史上有里程碑意義,。一是拓寬了飲茶的意境。盧仝茶歌把飲茶與哲學結(jié)合起來,,認為飲茶能“喉吻潤,、破孤悶、搜枯腸,、發(fā)輕汗,、肌骨清、通仙靈,、清風生”,,把飲茶從物質(zhì)享受上升到妙不可言的精神世界。二是推動了飲茶的普及?!镀咄氩韪琛放c陸羽《茶經(jīng)》,、趙贊“茶禁”(即茶稅),是茶文化史上最具影響力的三件大事,。宋人胡仔在《苕溪漁隱叢話》中說:“玉川之詩,,優(yōu)于希文之歌(即范仲淹的《斗茶歌》,范仲淹,,字希文),,玉川自出胸臆,造語穩(wěn)貼,,得詩人句法,。”《七碗茶歌》的問世,,廣泛傳播了飲茶的好處,,推動了飲茶的普及。三是傳播了茶事文化,。在中國茶文化史上,,盧仝及其茶歌對茶的傳播起了重要作用,特別是對茶的向外傳播,,更是功不可滅,。據(jù)日本高僧、煎茶道先行者高游外《種茶譜略》載:“種茶于神農(nóng),,至唐陸羽著經(jīng),、盧仝作歌,遍布海內(nèi)外,。”高游外老年時,,還把自己定為盧仝正流兼達摩宗45代傳人,,足見他對盧仝的崇敬。

《七碗茶歌》作為一首優(yōu)秀的詩歌,,也推動了茶文學藝術(shù)的發(fā)展,。從他之后,“玉川”,、“七碗”,、“兩腋清風”等詞匯,在茶詩中廣泛引用,。如劉宰曰“豈玉川所謂七碗后”,,沈遼曰“玉川七碗興”,楊萬里曰“七碗清風爽入神”,乾隆曰“底須七碗始狂乎”,、“玉川七碗太狂逸”,,袁枚曰“笑煮新泉試七碗”,蘇軾曰“兩腋清風,,暫留紅袖,,少卻紗籠”。

盧仝因《七碗茶歌》而享譽“茶仙”之稱,。盧仝究竟“仙”在哪里,?天津師范大學辛立州教授說盧仝有仙魂、仙氣,、仙態(tài),。盧仝的仙魂,就是憂國憂民的“公”,;盧仝的仙氣,,就是三教齊發(fā)的“真”;盧仝的仙態(tài),,就是入世求真的“癡”,。這種仙魂、仙氣,、仙態(tài),,不僅是對現(xiàn)實中個人苦楚、社會不平,、國家危難的責任和理想的抒發(fā),,更是一種對現(xiàn)實的精神超越,在山水自然中怡然自得,,與人交往中率真坦然,,在獨處靜思時坦蕩浪漫。