2020-01-02 10:20來源:《文化濟(jì)源》

濟(jì)源地處華夏文明的發(fā)祥地,,境內(nèi)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的多處史前文化遺址表明,,上古時(shí)期的先民就在這里生活勞作。

濟(jì)源境內(nèi)的古文化遺址星羅棋布,,且史前文化遺址居多,。沿濟(jì)水流域、湨水流域,、沁河流域,、黃河流域及王屋山區(qū)分布的古代遺址,燦若繁星,表明古人逐水而居的山水依存活動(dòng)軌跡,。原城遺址規(guī)模宏大,,內(nèi)容豐富,反映了夏王朝時(shí)期濟(jì)源的重要?dú)v史地位,。軹國故城興于戰(zhàn)國,,盛于秦漢,曾是“富冠海內(nèi)”的天下名都,,歷經(jīng)兩千年風(fēng)雨依然屹立于地面的古城墻,,是古軹國文化的重要見證。沁河棧道開鑿于曹魏正始二年,,延綿近百公里的棧道壁孔,,歷歷在目,今人仍然可以想見當(dāng)年轉(zhuǎn)運(yùn)糧草,、戰(zhàn)馬嘶鳴的場(chǎng)景,。橫亙于黃河王屋間的北齊長(zhǎng)城,是北朝時(shí)期東魏西魏分界線,,這里曾上演過無數(shù)次刀兵血刃爭(zhēng)奪戰(zhàn),。枋口古代水利設(shè)施,上可溯至秦漢,,下可延及當(dāng)今,,歷代均有增修擴(kuò)建,直至今日仍在發(fā)揮著惠澤利民的作用,,充分體現(xiàn)出濟(jì)源人民從古到今不斷開發(fā)大自然,、利用水之利的勤勞與智慧。

遺址文化是一個(gè)地域歷史的見證,,不僅承載著悠久的歷史和厚重的文化,,造就了豐富多彩的人文景觀,而且是重要的文化基因,,隨著時(shí)代的發(fā)展,,必將幻化出更加燦爛的文明。

濟(jì)水岸邊有王都

濟(jì)水是一條古老的河流,,發(fā)源于王屋山的本土水系,,它流經(jīng)河南、山東,,注入渤海,,被列為四瀆之一。由于歷史的變遷,,濟(jì)水逐漸衰微,,直至斷流,。但濟(jì)水哺育下的先民們,在濟(jì)水沿岸創(chuàng)造了燦爛的古代文明,。在濟(jì)源境內(nèi),沿濟(jì)水故道分布的古文化遺址主要有原城遺址,、原昌遺址,、苗店遺址。

一,、夏都之一——原城遺址

夏王朝是一個(gè)頻繁遷都的朝代,,文獻(xiàn)記載有多處都城,如陽城,、陽翟,、黃臺(tái)之丘、斟尋,、商丘,、斟灌、原,、老丘,、西河、安邑等,。其中的“原”就是位于濟(jì)源境內(nèi)的原城遺址,。

考古現(xiàn)場(chǎng)

原城遺址位于濟(jì)源市北海街道辦事處廟街居委會(huì)西,,為新石器時(shí)代龍山文化至漢代文化遺存,。遺址規(guī)模宏大,總面積約63萬平方米,。1959年河南省文物工作隊(duì)在遺址調(diào)查時(shí),,揀到鹿角、石刀,、骨鑿等遺物,。1959年4月,河南省文物考古工作隊(duì)與濟(jì)源縣文化館聯(lián)合對(duì)廟街遺址進(jìn)行試掘,,發(fā)現(xiàn)該遺址是具有龍山,、商代和戰(zhàn)國等幾個(gè)時(shí)期特征的文化遺存。1963年,,原城遺址被河南省人民政府公布為第一批全省重點(diǎn)文物保護(hù)單位,。1989年夏,河南省文研所對(duì)遺址進(jìn)行鉆探,,認(rèn)為原城遺址就是夏代“帝杼居原”的夏都原城,。

郭沫若主編的《中國史稿》載“杼為了擴(kuò)大夏朝的統(tǒng)治范圍,,首先北渡黃河,遷都于黃河北岸的原城;不久,,又東遷到老丘(河南開封陳留北),。”“由于杼立下了這樣的功績(jī),,被夏人看成是能夠繼承大禹的一位名王,,所以死后受到特別隆重的祭祀?!?/p>

原城遺址地望與文獻(xiàn)記載的夏都原城相符合,。《古本竹書紀(jì)年》記載:“帝寧居原,,自遷于老丘,。”《史記正義》引《括地志》:“原在懷州濟(jì)源西北二十里,?!钡蹖帲蜃鞯塾?、帝杼,、后杼等,為帝少康之子,?!妒酚洝は谋炯o(jì)》:“帝少康崩,子帝予立,?!薄兜弁跏兰o(jì)》:“少康子帝杼?!薄端?jīng)注》:“濟(jì)水有二源,,東源出原城東北?!睏钍鼐础端?jīng)注疏》:“在今縣西北四里,,俗呼為原村,遺跡猶存,?!鼻迩《辍稘?jì)源縣志》:“原城在濟(jì)源縣西北四里,今呼為原村,,居濟(jì)瀆廟西,。”《史記集解》:“河內(nèi)沁水縣西北有原城,?!币陨嫌涊d均說明,,夏王帝杼曾經(jīng)居住的原城,是夏文化研究不可缺少的一環(huán),?! ?/p>

原城遺址近景

夏啟死后,出現(xiàn)了五子爭(zhēng)權(quán)斗爭(zhēng),。太康即位后,,政事不修,沉湎酒色,,有窮氏的首領(lǐng)后羿乘機(jī)奪取了政權(quán)。直至后羿被他的大臣寒浞所殺,,相之子少康逃到有虞氏,,得到有虞氏的幫助,組織夏的舊部,,積蓄力量,,乘寒浞內(nèi)部混亂之時(shí),出兵打敗了寒浞父子的力量,,奪回政權(quán),,才恢復(fù)了夏王朝的統(tǒng)治。這就是夏代歷史上出現(xiàn)的“太康失國”,、“后羿代夏”和“少康中興”事件,。

“少康中興”之后的夏王,擔(dān)負(fù)著恢復(fù)夏王朝的統(tǒng)治和壯大實(shí)力的重任,。夏王朝關(guān)注的重點(diǎn)是北方,、東方和西方。早在大禹時(shí)期,,夏族已經(jīng)控制了晉南地區(qū),。后羿代夏之后,晉南地區(qū)可能脫離了夏王朝,,至帝杼時(shí)期,,已逐漸恢復(fù)元?dú)獾南耐醭归_了一系列對(duì)外討伐戰(zhàn)爭(zhēng),力圖重新控制晉南地區(qū),。原城作為夏代中期帝都,,在夏王朝歷史上發(fā)揮過重要作用。

二,、原昌遺址

原昌遺址

原昌遺址屬龍山文化遺存,。該遺址位于克井鎮(zhèn)原昌村,面積約90萬平方米,。初步調(diào)查有城址,,城址位于孔山西麓濟(jì)水支流盤溪河邊的平原上,,平面呈長(zhǎng)方形,北城壕長(zhǎng)500米,,南城壕長(zhǎng)100米,,西城壕已夷為平地,東城壕為河床,。南城壕北側(cè)殘存夯城墻一段,,夯土為平夯,夯層厚約12厘米,。已發(fā)現(xiàn)的文化遺跡分布于關(guān)槐樹,、崇起寺、石胡同,、鴻溝等四處,,發(fā)現(xiàn)有房基、灰坑等遺跡,,出土物有陶片,、石器、玉器,。陶片分灰陶,、紅陶,器形為鬲,、盂,、豆、罐,、盆等,,飾繩紋、附加堆紋,、指甲紋,,素面較少。石器有石刀,、石斧,、石犁等。在村東北也有文化層堆積,,多為半地穴式房屋和陶窯,,地面有許多陶片。2006年6月公布為濟(jì)源市文物保護(hù)單位,。

三,、苗店遺址

苗店遺址出土陶片

苗店遺址為距今約4千年左右夏代初期的一個(gè)村落遺址,位于玉泉街道辦事處苗店居委會(huì)西南,。遺址呈長(zhǎng)方形,,東西長(zhǎng)700米,,南北寬600米,面積42萬平方米,,高出地面1.4米,,文化遺存十分豐富。1978年11月,,原新鄉(xiāng)地區(qū)文物普查隊(duì)發(fā)現(xiàn)這里有灰坑,、人骨架、鹿角,,采集有石斧,、石刀、石鏟和陶片,、骨針,、石箭頭等。1985年11月,,中國歷史博物館考古部和地、縣文物部門共同在該處發(fā)掘100平方米,,采集有鬲,、鼎、甑,、豆,、碗、缽,、盆,、甕、澄濾器等陶片,,發(fā)現(xiàn)兩座半地穴式,、有門道的完整房屋和13個(gè)灰坑,為研究夏代初期的歷史,、文化,、地理及社會(huì)關(guān)系,提供了實(shí)物資料,。1983年12月公布為濟(jì)源市文物保護(hù)單位,。

湨水古城富天下

湨水是一條古老的水系,《爾雅》稱“梁莫大于湨梁”,,是說湨水河堤是天下最大的河堤,。《左傳》中有湨梁會(huì)盟的記載,,記述的是春秋時(shí)期晉國在湨水大堤上召集諸侯國,,共同訂立盟約,,抵抗東部齊國西侵的故事。湨水流經(jīng)濟(jì)源東部平原的南部,,有三個(gè)源頭,。一是塌七河,發(fā)源于思禮鎮(zhèn)九里溝,;二是五指河,,發(fā)源于承留鎮(zhèn)紙坊山;三是虎尾河,,發(fā)源于承留鎮(zhèn)虎嶺西部山區(qū),。這三條河流在濟(jì)源城西曲陽村和三河村一帶交匯東流,經(jīng)濟(jì)源城南,,在城東南與發(fā)源于山西莽山的蟒河交匯東流(據(jù)濟(jì)源縣舊志記載,,蟒河原稱亦為湨水),經(jīng)孟縣注入黃河,。古湨水沿岸也是先民活動(dòng)的重要區(qū)域,,這里的史前遺址主要有曲陽遺址、西留養(yǎng)遺址,、南冢遺址,。春秋至漢代的古軹國曾是富甲一方的重鎮(zhèn)名都。

一,、“天下名都”——軹國故城

古城南墻遺址

軹國故城,,是濟(jì)源歷史上繼夏都原城之后又一個(gè)重要的文明標(biāo)志。

軹國故城位于軹城鎮(zhèn)東,、西軹城村一帶,。春秋時(shí)期,屬東周畿內(nèi)地,。周襄王十七年(前635年)始筑城,。戰(zhàn)國時(shí)期,軹曾一度為韓都,。周顯王十年,,魏惠王十二年(前358年),魏與韓交換部分土地,,取得軹道,,軹屬魏國重鎮(zhèn)。周赧王二十四年,,秦昭王十六年(前291年),,秦將司馬錯(cuò)攻魏取軹,軹邑屬秦。秦始皇二十六年(前221年)統(tǒng)一全國,,實(shí)行郡縣制,,置軹縣,屬三川郡,。西漢初年,,軹為司隸部河內(nèi)郡,并設(shè)鹽鐵官,。西漢高后元年(前196年),,封惠帝子劉朝為軹侯,四年除去諸侯國封號(hào),,復(fù)為縣,。西漢文帝元年(前179年),封薄昭為軹侯,,武帝中,,國除復(fù)為縣。南北朝時(shí)先后分封李壽,、寇贊為軹侯,。隋開皇十六年(596年),將軹縣北部劃出,,設(shè)立濟(jì)源縣,,與軹縣同屬河內(nèi)郡。隋大業(yè)二年(606年),,軹縣并入河內(nèi)縣。唐武德元年(618年),,復(fù)置軹縣,。唐貞觀元年(627年)并入濟(jì)源縣,隸屬懷州,。自此,,軹城逐漸淪為村鎮(zhèn)?! ?/p>

古城東墻遺址

軹國故城總面積326萬平方米?,F(xiàn)存的遺跡主要有:城墻遺址、制陶作坊遺址,、護(hù)城河遺址,、大明寺、關(guān)帝廟,、聶政墓,、鐘公四冢、西留養(yǎng)遺址等。

故城城墻保存最好的是外廓城的東,、南兩面城墻,。西、北兩面地面墻體保存較少,。南城墻平面略呈“八”字形,,中西部略向外凸。全長(zhǎng)1855米,,現(xiàn)存高度4~8米,,墻基寬20~35米,頂部寬6~21米,。相傳故城有九門九關(guān),,南城墻上有三個(gè)自然豁口,應(yīng)為南面的城門遺址,。東城墻呈直線夯筑,,全長(zhǎng)1560米,現(xiàn)存高度2~6米,,基寬20~35米,,頂部寬8~22米。,,東城墻上有兩個(gè)自然豁口,,應(yīng)為東面的城門遺址。北城墻 呈直線夯筑,,全長(zhǎng)2100米,,為故城最長(zhǎng)的一面城墻,目前保存了與東城墻連接處的50余米地面墻體,,高2~3米,,寬約6米。北城墻的中部有一水門遺址,,為涂溝水的出城水門,。西城墻全長(zhǎng)約1980米,呈曲線夯筑,,目前保存了南端約70米的地面墻體,,高約2.5米,寬約5~16米,。其南端有一水門遺址,,為涂溝水的入城水門?! ?/p>

古城東墻夯土層

軹國故城重要出土文物有陶風(fēng)車和陶都樹,。陶風(fēng)車是國家一級(jí)文物,1969年11月泗澗漢墓出土。風(fēng)車長(zhǎng)35厘米,,寬22.5厘米,,高11.5厘米,分別由車箱,、出米口,、風(fēng)口、風(fēng)扇和工作臺(tái)等組成,。東側(cè)有米堆,、臼窩、臼杵等,。一俑作搖車鼓風(fēng)狀,,一俑作舂米狀,生動(dòng)地表現(xiàn)了西漢的生產(chǎn)生活場(chǎng)面,,同時(shí)也糾正了我國風(fēng)車始于北宋的錯(cuò)誤觀點(diǎn),。

漢代桃都樹

陶都樹又名扶桑樹,,國家一級(jí)文物,,1969年11月泗澗西漢古墓群出土。高69厘米,,由樹盤,、樹干、樹頂三部分組成,。底部為錐形三足樹盤,,上有人物、飛蟬,、奔獐,、山樹等浮雕造型。樹干呈圓柱狀,,上半段施綠、紅釉,,下半段施紅釉,,樹干有九孔,每孔出一枝,,枝上有葉,,分一柄單葉、三葉,、四葉三種,,樹葉上伏臥有猴、蟬、貓頭鷹等動(dòng)物,。樹干頂部昂首站立一朱雀,,通體施綠釉。陶都樹的出土,,對(duì)研究軹城當(dāng)時(shí)的城市等級(jí)有重大價(jià)值,。郭沫若曾對(duì)此進(jìn)行過詳細(xì)研究,并寫入其作品《文物二三事》中,。

軹城是春秋戰(zhàn)國時(shí)期的名城,,在戰(zhàn)國中期已發(fā)展成為富甲一方的大都市。西漢初年,,軹屬司隸部河內(nèi)郡,,并設(shè)鹽鐵官。鹽鐵業(yè)是古代國家財(cái)稅收入的兩大支柱,,鹽鐵官的設(shè)置,,說明軹城在當(dāng)時(shí)國家財(cái)稅方面的地位和商業(yè)經(jīng)濟(jì)的繁榮。據(jù)《鹽鐵論·通有篇》載,,“燕之涿,、薊,趙之邯鄲,,魏之溫,、軹,韓之滎陽,,齊之臨淄,,楚之宛丘,鄭之陽翟,,三川之二周,,富冠海內(nèi),皆為天下名都,?!?/p>

軹國故城自春秋戰(zhàn)國,歷秦漢至唐,,跨越了奴隸制和封建制兩種社會(huì)形態(tài),,歷時(shí)1260余年,對(duì)研究我國古代的政治,、經(jīng)濟(jì),、軍事、文化,、生產(chǎn)力水平以及古代城池的選址,、布局,、構(gòu)筑方法、構(gòu)筑水平等具有重要價(jià)值,。

二,、西留養(yǎng)遺址

西留養(yǎng)遺址

西留養(yǎng)遺址屬龍山文化遺存,距今約4000—5000年,,位于濟(jì)源市西南5公里處西留養(yǎng)村北,,東西寬約80米,南北長(zhǎng)約100米,,總面積約8000平方米,。1970年修筑焦枝鐵路時(shí)發(fā)現(xiàn)少數(shù)陶片。1978年11月,,新鄉(xiāng)地區(qū)文物普查隊(duì)在遺址上采集到石斧,、石刀、石鏟,、骨錐和甑,、盆等器物殘片,鑒定屬于龍山文化,。1984年11月,,濟(jì)源縣文物普查隊(duì)又發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)灰坑,采集到許多陶片,。陶器以泥質(zhì)灰陶為主,,有陶釜、陶罐等,,紋飾有繩紋,、方格紋、籃紋,、網(wǎng)紋,、附加堆紋、劃紋等,,并采集有石鏟,、石斧、石杵等,。1983年12月公布為濟(jì)源市文物保護(hù)單位,。

三、曲陽遺址

曲陽遺址

曲陽遺址屬龍山文化遺存,,位于濟(jì)源市西8公里的曲陽村東北,。湨水在其北自西向東流過,。曲陽即古陽樊,,乃西周時(shí)樊仲山的封地,。《左傳》記載,,周襄王以晉文公勤王有功,,將陽樊、原等邑賜于晉文公,,陽樊百姓原為天子臣民,,不愿歸順。晉文公圍之,,后用陽樊守將蒼葛建議,,解圍出陽民,取其地,,史稱“晉文公出陽民”,。《懷慶府志》載:公元前290年,,秦拔魏之新垣,、曲陽之城,亦是此地,。該遺址東西長(zhǎng)約240米,,南北寬約210米。從遺址內(nèi)的漢代古墓群中發(fā)現(xiàn)有龍山文化遺存石斧,、石鐮,、石鏟和陶鬲等殘片,也有西周和春秋時(shí)期的陶鬲?dú)埰?983年12月公布為濟(jì)源市文物保護(hù)單位,。

四,、南冢遺址

南冢遺址

南冢遺址屬仰韶文化遺存,距今約5000~7000年,,位于軹城鎮(zhèn)東部的南冢村東北地,。遺址坐落在約3米高的臺(tái)地上,東西寬約160米,,南北長(zhǎng)約200米,,面積約3.2萬平方米。濟(jì)源縣文物普查隊(duì)于1984年10月調(diào)查發(fā)現(xiàn)該遺址,,根據(jù)遺址西部斷面,,文化層厚約3米,發(fā)現(xiàn)3個(gè)袋形灰坑,,耕土層遍布彩陶片,、灰陶片。采集的遺物器形有彩陶缽,、小口尖底瓶等,,質(zhì)地為泥質(zhì)紅陶,、夾砂紅陶,紋飾有劃紋,、附加堆紋,。

黃河兩岸先民興

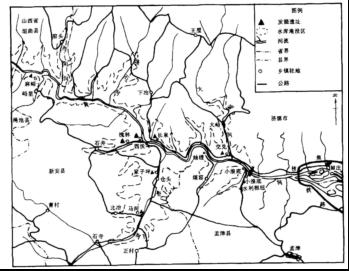

黃河沿岸遺址分布圖

黃河從濟(jì)源南部流過,在濟(jì)源境內(nèi)的黃河沿岸,,發(fā)現(xiàn)有大量史前遺址,。主要有栗樹溝遺址、長(zhǎng)泉遺址,、白溝遺址,、留莊遺址、連地遺址,、橋溝遺址,、交兌遺址等。其中不乏內(nèi)涵豐富,、規(guī)模宏大的遺址,。如栗樹溝遺址,位于坡頭鎮(zhèn)栗樹溝村,,是一處30萬平方米以上的大型仰韶文化遺址,,可見當(dāng)時(shí)濟(jì)源黃河沿岸聚落眾多,人類活動(dòng)頻繁,。這些遺址時(shí)代從新石器時(shí)代早期的裴李崗文化,,中期的仰韶文化,晚期的龍山文化,,直到文明時(shí)代的二里頭文化,,構(gòu)成了完整的文明發(fā)展鏈條,反映了先民們?cè)谶@里逐步發(fā)展的歷史進(jìn)程,。

一,、栗樹溝遺址

栗樹溝遺址

栗樹溝遺址屬仰韶文化遺存,位于濟(jì)源市坡頭鎮(zhèn)栗樹溝村北側(cè),。該遺址地處高臺(tái)地之上,,四周為斷崖,寺河,、仙溝河(當(dāng)?shù)厮追Q東河,、西河)從其兩側(cè)由北向南流過,高臺(tái)高出兩側(cè)河面約20余米,。遺址平面呈不規(guī)則長(zhǎng)方形,,南北長(zhǎng)約130米,東西寬約150米,,總面積約19500平方米,。該遺址未進(jìn)行過正式發(fā)掘,。1966年至1993年,各級(jí)文物部門多次對(duì)遺址進(jìn)行考查,。根據(jù)斷崖處暴露的遺跡,可知文化層厚度約3米,,共分7層,。遺址內(nèi)文化內(nèi)涵豐富,發(fā)現(xiàn)的遺跡有三座房基,、三座墓葬和多個(gè)灰坑,。采集到的文化遺物以陶器為主,也有少量石制工具,。陶器以泥質(zhì)陶為主,,其中泥質(zhì)紅陶所占比例較大,夾砂紅陶次之,。陶器紋飾比較簡(jiǎn)單,,主要有線紋、弦紋和少量附加堆紋,。彩陶數(shù)量較多,,色彩有紅彩、黑彩,、棕彩,。器形主要有釜、鼎,、小口尖底瓶,、缽、罐,、盆,、甑、缸,、陶球,、陶哨等。另外還發(fā)現(xiàn)有少量龍山文化時(shí)期的陶片,,以灰陶為主,。器形有缸、盆,、豆,、鼎、鬲,、缽等,。石器有石斧,、石鏟、石鐮,、石網(wǎng)墜,、礪石等。根據(jù)遺址上采集到的遺物和暴露在斷崖上的遺跡特征分析,,為仰韶文化中晚期,。遺址發(fā)現(xiàn)的房基、墓葬,、生產(chǎn)工具和大量生活用具,,對(duì)研究當(dāng)時(shí)的聚落形態(tài)、社會(huì)性質(zhì)及生產(chǎn)力發(fā)展水平都具有重要意義,。

二,、長(zhǎng)泉遺址

長(zhǎng)泉遺址

仰韶文化彩陶

長(zhǎng)泉遺址是一處以仰韶文化為主并含有少量裴李崗文化和龍山文化遺存的遺址。位于下冶鎮(zhèn)長(zhǎng)泉村西臺(tái)地上,,南臨黃河,,東西長(zhǎng)約250米,南北寬約210米,,面積約52500平方米,,文化層厚約2.5米。裴李崗文化遺存發(fā)現(xiàn)較少,,僅有少量灰坑及陶片,,陶質(zhì)分夾砂和泥質(zhì)兩種,陶色以褐色為主,,淺紅色次之,。可辨器形有三足缽,、直口罐,、缸等。仰韶文化遺存較豐富,,發(fā)現(xiàn)有2座半地穴式房基,、大量灰坑、3座墓葬,、4座甕棺葬,。出土有陶器、石器和骨器,。陶器有鼎,、盆、罐、缽,、甕,、甑等。陶質(zhì)分夾砂和泥質(zhì)兩種,,大多為磨光素面,,紋飾有弦紋、劃紋,、附加堆紋,、網(wǎng)狀紋、弦形三角紋及用豎直線,、平行斜線隔開的弧形三角紋等。

三,、連地遺址

連地遺址出土石器

連地遺址屬新石器時(shí)期龍山文化遺址,。位于坡頭鎮(zhèn)連地村臺(tái)地上,南臨黃河,。遺址平面微呈梯形,,北寬南窄,面積約7萬平方米,,北部和西南部文化遺存較豐富,。陶器以泥質(zhì)灰陶、夾砂灰陶為主,,紅陶較少,。器形有罐、盆,、豆,、鼎等。紋飾為強(qiáng)紋,、方格紋,、籃紋、刻劃紋,。此遺址對(duì)研究黃河流域濟(jì)源一帶的人類生活,、歷史文化有重要價(jià)值,。

四、橋溝遺址

橋溝遺址

橋溝遺址位于濟(jì)源市西南60公里王屋山區(qū)橋溝村北的臺(tái)地上,東連西嶺,,西瀕黃河,與新安縣隔河相望,,南鄰撟溝,,北為溝壑,地處河岸三級(jí)臺(tái)地之上。遺址南高北低,,呈梯級(jí)狀,,文化層厚約2米。采集到陶片2塊,,打制石器15件,,燒土一塊。陶片質(zhì)地分泥質(zhì)紅陶,、泥質(zhì)灰陶,。石器有尖狀器、刮削器,。燒土似宅基地面燒土,。該遺址屬龍山文化遺存。1983年12月公布為濟(jì)源市文物保護(hù)單位,,目前已被黃河小浪底水庫淹沒,。

五、交兌遺址

交兌遺址

交兌遺址位于大峪鎮(zhèn)交兌村,,南臨黃河,,北依王屋山。東西長(zhǎng)約300米,,南北寬約200米,,總面積約6萬平方米。1996年,,河南省文物考古研究所對(duì)該遺址進(jìn)行了發(fā)掘,。發(fā)掘面積約350平方米。根據(jù)發(fā)掘情況,,第三層為東周文化層,,發(fā)現(xiàn)有陶豆柄、鬲,、高領(lǐng)束頸罐,、盆、甕,、缽等,;第四層為商代文化層,發(fā)現(xiàn)的陶片以泥質(zhì)灰陶為主,,夾砂灰陶次之,,器形有罐、大口尊,、鬲,、簋,、盆、壺,、器座,、甕、鼎,、甑及器蓋,,紋飾有繩紋、弦紋,、附加堆紋和同心圓紋等;第五層為夏代文化層,,發(fā)現(xiàn)的陶片以夾砂陶為主,器形有大口尊,、罐,、盆、缸,、壺,、小捏口罐等,紋飾以繩紋為主,,也有施弦紋,、附加堆紋等,。該遺址已被小浪底水庫淹沒,。

六、白溝遺址

白溝遺址是一處時(shí)代跨越仰韶中期到西周時(shí)期的文化遺存,。位于大峪鎮(zhèn)白溝村,,南臨黃河,東西長(zhǎng)200米,,南北寬120米,,面積約2.4萬平方米。仰韶中期的文化遺物有陶器,、石器和骨器,。陶質(zhì)有泥質(zhì)紅陶、夾砂紅陶和灰陶,,器形有小口尖底瓶,、陶缽、陶罐,、陶盆,、陶碗、陶鼎等,,紋飾多為劃紋,、附加堆紋和弦紋,,還有一部分陶器施彩繪。文化遺跡有灰坑,、房基,,遺物有陶器、石器和骨器,。陶器以夾砂紅陶和夾砂灰陶為主,,器形為罐、鼎,、杯等,,紋飾有籃紋、附加堆紋,、繩紋,、弦紋等,還有少量彩陶,。石器有石刀,、石斧、石球等,,骨器有骨錐,、骨鏃等。西周時(shí)期的遺物主要為陶器,,器形為鬲,、盂、盆,、豆,、壺、甕,、罐等,,以泥質(zhì)灰陶和夾砂灰陶為主,紋飾以繩紋為主,。

七,、留莊遺址

留莊遺址

留莊遺址屬龍山文化遺存,位于坡頭鎮(zhèn)留莊村小南寨,,南面瀕臨黃河,,東西長(zhǎng)300米,南北寬200米,,面積約6萬平方米,,文化層厚2~3米。采集到的陶片以飾繩紋的泥質(zhì)灰陶為主,,器形有罐,、甕等,。1983年12月列為濟(jì)源市文物保護(hù)單位。

沁河猶聞戰(zhàn)馬嘶

沁河是黃河下游最大的支流,,在濟(jì)源東北部從太行山中奔騰而出,,進(jìn)入山前平原地區(qū)。這里地勢(shì)開闊,,水豐土肥,,是先民們理想的居住場(chǎng)所。沁河兩岸分布著沁園遺址,、留村東,、西遺址、沁臺(tái)遺址,、王寨遺址,、沁河谷棧道、五龍口水利設(shè)施等一大批古文化遺址,。

一,、沁園遺址

沁園遺址

沁園遺址位于濟(jì)源市東北18公里的化村西南,南臨沁河,。東西長(zhǎng)約720米,,南北寬約110米,總面積約8萬平方米,。1978年,,經(jīng)新鄉(xiāng)地區(qū)文物普查工作隊(duì)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)有陶甕,、陶缽,、紅陶,、石錘,、貝殼等遺物殘片,也有秦漢,、唐宋時(shí)期陶瓷殘片,。初定為龍山文化遺址。1984年11月,,濟(jì)源縣文物普查組發(fā)現(xiàn)沁園遺址包含仰韶,、龍山、秦漢多個(gè)時(shí)期遺物,,是一處內(nèi)涵豐富的大型古代文化遺存,。1983年2006年6月,由市級(jí)文物保護(hù)單位升格為河南省文物保護(hù)單位,?! ?/p>

沁園遺址石碑

沁園遺址漢時(shí)曾為著名皇家園林,。東漢時(shí),濟(jì)源境內(nèi)設(shè)立了三個(gè)縣:軹縣,、波縣,、沁水縣。其中沁水縣是東漢第二個(gè)皇帝漢明帝劉莊的第五女劉致的封地,,所以她又被稱為沁水公主,。東漢永平三年(公元60年),漢明帝為劉致在沁水縣沁河北岸興建了一座園林,,史稱沁水公主園,,簡(jiǎn)稱沁園。由于沁園風(fēng)景極佳,,后世常以沁園代稱皇家園林,。

二、留村東,、西遺址

考古現(xiàn)場(chǎng)

留村東遺址屬仰韶文化遺存,,位于五龍口鎮(zhèn)留村東南,北依太行山,,西臨沁河,,面積約3.6萬平方米,文化層厚約1米,。采集到的文化遺物有石斧,、石刀、石鏟,、石鑿,、灰陶片、白衣陶片等,?! ?/p>

留村遺址出土陶片

留村西遺址位于留村西沁河灘地,東西長(zhǎng)約200米,,南北寬約180米,,總面積約3.6萬平方米,文化層厚約2米,。采集的陶片以泥質(zhì),、夾砂紅陶為主,器形有盆,、鬲,、豆、鼎,、碗,、罐等,。石器有刀、鐮,、球,、鑿、鏟,,還發(fā)現(xiàn)有鹿角等,,屬龍山文化晚期遺存。二遺址均為市級(jí)文物保護(hù)單位,。

三,、沁臺(tái)遺址

沁臺(tái)遺址

沁臺(tái)遺址屬龍山文化遺存,位于五龍口鎮(zhèn)河頭村東南沁河邊上,,是一處高崗地帶,,故名沁臺(tái)。據(jù)清乾隆二十六《濟(jì)源縣志·古跡》載:沁臺(tái)為唐宣宗時(shí)建的花園,,宰相裴休故園,,俗稱臺(tái)坡。遺址總面積約2.8萬平方米,,文化層厚約3米,,地面文化遺存物較豐富,采集到的文化遺物有陶環(huán),、豆,、鬲、鼎,、罐等,,紋飾有繩紋、方格紋,、籃紋,、網(wǎng)紋、附加堆紋等,,濟(jì)源市級(jí)文物保護(hù)單位,。

四,、王寨遺址

王寨遺址

王寨遺址位于濟(jì)源市五龍口鎮(zhèn)王寨村南,,呈長(zhǎng)方形,最高處約2米,,南北寬200米,,東西長(zhǎng)350米,總面積約7萬平方米,。1978年11月經(jīng)新鄉(xiāng)地區(qū)文物普查工作隊(duì)調(diào)查,,采集到石斧,、石鐮、石鏟,、紅陶,、黑陶、盆,、斗,、缽、鬲等,,定為龍山文化遺址,。1984年11月,濟(jì)源縣文物普查組調(diào)查,,發(fā)現(xiàn)有彩陶和鹿角等,,遂改為仰韶文化遺址。1983年12月公布為濟(jì)源市文物保護(hù)單位,。據(jù)有關(guān)史料,,東漢時(shí)濟(jì)源東北部曾設(shè)沁水縣,王寨為沁水縣城,。

五,、沁河谷棧道

沁河古棧道孔

沁河谷棧道亦名太行山沁河谷曹魏軍事棧道,位于濟(jì)源市和山西省陽城縣境內(nèi)的沁河谷右岸,,全長(zhǎng)約90公里,,是三國曹魏時(shí)期洛陽通向上黨(今山西長(zhǎng)治市高平縣)的軍事棧道。

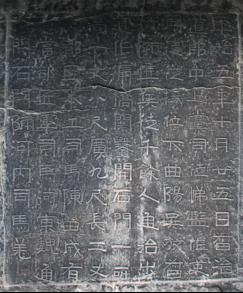

濟(jì)源市境內(nèi)古棧道南端起自沁河出山口,,向西北蜿蜒至紫柏灘,,隱現(xiàn)于叢山峻嶺和懸崖峭壁之間,長(zhǎng)達(dá)36公里,。根據(jù)棧道遺址分布情況可分為六個(gè)區(qū):其中馬鞍山區(qū),,棧道遺跡長(zhǎng)223.1米,有壁孔73眼,。壁孔西有石龕造像一尊,,面目不清,衣著寬袖長(zhǎng)袍,,疑為棧道營造的最高指揮者司馬懿造像,;司馬懿藏兵洞區(qū)有大石洞一座,洞口高80米,,寬95米,,深170米,為棧道上行者中途寄宿與炊食的邸洞和灘區(qū)。棧道 143米,,壁孔62眼,,分兩層,壁孔間距在2.5—3.3米之間,,上層棧道壁孔應(yīng)為橋閣柱孔,,呈圓形,直徑13厘米,,深30厘米,;石門區(qū)是在兩峰間開鑿了一條隧道,長(zhǎng)5.1米,,寬1.75米,,鑿壁如削。北壁有一方石門銘,,刻漢隸: “建元正始五年十月五日,,曲陽吳某督將師匠兵徒千余人,通治步行道,,作偏橋閣,,鑿開石門一所”等字樣。銘文筆力遒勁,,有漢隸遺風(fēng),。

沁河谷棧道是三國曹魏齊王曹芳正始五年開鑿的洛陽至上黨軍用糧道工程,。銘文記載的開鑿石門時(shí)間與《三國志.魏書》所載的正始二年司馬懿采納鄧艾建議,,大積軍糧,又通漕運(yùn)之道,,準(zhǔn)備用兵吳國的史實(shí)相吻合,。1983年公布為河南考古重大新發(fā)現(xiàn),是研究古代政治,、經(jīng)濟(jì),、軍事、文化,、地理交通等歷史的珍貴資料,。1986年列為河南省文物保護(hù)單位。

七,、五龍口水利設(shè)施

廣濟(jì)渠首

五龍口水利設(shè)施位于五龍口鎮(zhèn)沁河出山口,,是古代重要的水利工程。沁河是黃河的一級(jí)支流,,發(fā)源于山西省安澤縣,,流經(jīng)山西省的安澤、沁源,、沁水,、陽城、澤州等縣,,在濟(jì)源市五龍口鎮(zhèn)出山,,進(jìn)入平原,再流經(jīng)沁陽市,、博愛縣,、溫縣,至武陟縣匯入黃河,,全長(zhǎng)485公里,,流域面積13532平方公里。濟(jì)源水利史上對(duì)沁河水利的開發(fā)利用持續(xù)千年而不絕,,并為后人留下了珍貴的文化遺產(chǎn),。

濟(jì)源五龍口水利設(shè)施與聞名遐邇的陜西關(guān)中平原的鄭國渠創(chuàng)建于同一時(shí)期,,也稱秦渠,。創(chuàng)建年代為秦始皇二十六年至三十六年(前221-前211年), “枋木為門,,以備蓄泄”故名枋口堰,。東漢安帝元初二年(115年),朝廷敕令河內(nèi)郡“修理舊渠,,通利水道,,以溉公私田疇?!比龂狐S初六年(225年),,河南典農(nóng)司馬孚奉詔重修枋口堰,建議將木門改建為石門,,奏稱:“若天旸旱,,增堰進(jìn)水;若天霖雨,陂澤充溢,,則閉枋斷水,,空渠衍澇,足以成河,,云雨由人,,經(jīng)國之謀,暫勞永逸”,。得到魏文帝的批準(zhǔn)后,,司馬孚組織工匠,“夾岸累石,結(jié)以為門,,用代木枋”,,并后世所遵循。整個(gè)工程先后投入役工四萬余人,,歷時(shí)兩年,。據(jù)史料記載,改建后的枋口堰,,可灌溉濟(jì)(源),、沁(陽)等縣千頃良田?! ?/p>

沁渠石像

司馬孚之后,,歷代濟(jì)源地方官都對(duì)枋口堰進(jìn)行過改建和擴(kuò)建。隋開皇十年(590年),,懷州刺史盧賁修建利民渠與溫潤渠,。唐元和六年(811年),沁河枋口引水開渠灌溉,,始稱廣濟(jì)渠,。唐太和七年(833年),河陽節(jié)度使溫造大規(guī)模開浚古枋口堰,。元中統(tǒng)二年(1261年),,河渠提舉王允中、大使楊端仁開廣濟(jì)渠,,經(jīng)濟(jì)源,、河內(nèi)、河陽,、溫,、武陟村坊四百六十三處,灌溉田地三千余頃,。明隆慶二年(1568年),,懷慶知府紀(jì)誡修浚舊廣濟(jì)渠,又在沁北石梯處開創(chuàng)廣惠渠,。萬歷二十八年(1600年),,河內(nèi)知縣袁應(yīng)泰與濟(jì)源知縣史紀(jì)言相約開創(chuàng)新廣濟(jì)渠與永利渠。萬歷四十七年(1619年),,濟(jì)源知縣塗應(yīng)選與縣民李三統(tǒng)創(chuàng)修大小興利渠,。此后至清代,稱利豐,、廣濟(jì),、永利,、大興利、小興利五條渠為五龍口,。清乾隆四十九年(1700年),,濟(jì)源知縣甘國墀始創(chuàng)甘霖渠。當(dāng)時(shí)這一地區(qū)被譽(yù)為“河朔小江南”,?! ?/p>

廣利渠首

1958年,,全國大興水利,,舊利豐洞被拆除,將利豐,、廣濟(jì),、永利三渠合并改建成一條廣利總干渠。廣濟(jì),、永利渠首保存,。

五龍口古代水利設(shè)施現(xiàn)存廣利、永利,、廣濟(jì),、大興利、小興利,、甘霖,、廣惠七條渠首和三公祠、袁公祠等石窟,?! ?/p>

原公祠石窟

三公祠為清嘉慶八年為紀(jì)念明代濟(jì)源三任知縣史紀(jì)言、石應(yīng)嵩,、涂應(yīng)選鑿修永利渠有功而開鑿的石窟,。門額楷書題刻“萬代霖雨”,楹聯(lián)“永開千渠惠澤與廣濟(jì)媲美”,,“利賴萬頃灌溉合豐稔同功”,。室內(nèi)并列三尊石像,頭頂石壁上有題額“石公,、史公,、涂公”。

袁公祠系明萬歷四十年(1612年)為紀(jì)念水利功臣河內(nèi)知縣袁應(yīng)泰等人而鑿的石窟,。門額楷書題刻“禹后一人”石匾,,門簪上題刻“山高水長(zhǎng)”四字,對(duì)聯(lián)為“洞鑿太行引沁水百里咸資潤澤,,河開廣濟(jì)溉民田萬年永賴生成”,。室內(nèi)正面龕內(nèi)圓雕袁應(yīng)泰石像一尊,,龕前東西并列十六尊石像。

五龍口水利設(shè)施處另保存有碑刻十余通,。重要的有《白居易游濟(jì)源枋口偶題石上》,,唐大和五年九月二十六日題石,現(xiàn)存濟(jì)瀆廟,?!段膹┎┰儆舞士凇罚彼挝鯇幤吣觐}刻,。

五龍口水利設(shè)施初創(chuàng)于秦,,漢、隋,、唐,、宋、元,、明,、清各個(gè)時(shí)代均有重新開鑿?fù)晟坪褪杩#瑫r(shí)代脈絡(luò)清晰,,設(shè)施設(shè)備完整,,具有較高的歷史價(jià)值。1986年11月,,五龍口水利設(shè)施被河南省人民政府公布為河南省文物保護(hù)單位,。

王屋太行關(guān)隘多

濟(jì)源西部的王屋山,史前時(shí)期就是古人的棲息地,,還是甘陜通往華東的東西交通要道,。目前發(fā)現(xiàn)的古遺址有邵原遺址、東陽店遺址,、北齊長(zhǎng)城,。

一、邵原遺址

邵原遺址

邵原遺址位于邵原鎮(zhèn)北寨南,,處于高臺(tái)地上,,文化層厚約1.8米。上層為仰韶文化早中期,,下層為裴李崗文化后期,,內(nèi)含豐富的陶片,陶質(zhì)脆,,以泥質(zhì)紅陶較多,,褐陶次之。器物多為手制,、泥條盤筑法,??杀嫫餍斡行】陔p耳壺、敞口圓底缽,、平底碗等,。紋飾有拍印、指甲紋,、劃紋,、篦紋。還發(fā)現(xiàn)有石棒,、石盤,、炭跡、骨塊,、紅燒土,、灰坑等物,。該遺址北5公里是巍峨的鰲背山(中條山主峰),,西邊200米有條小河,中間是一片開闊的平臺(tái),,避風(fēng)向陽,,適合古人居住和生活。2006年6月公布為濟(jì)源市文物保護(hù)單位,。

二,、東陽店遺址

東陽店遺址

東陽店遺址位于邵原鎮(zhèn)院科村南,屬龍山文化,。調(diào)查發(fā)現(xiàn)有罐,、杯等陶器殘片,以及繩紋紅陶片,、薄胎灰陶片,、骨頭等。紋飾有方格紋,、繩紋,、藍(lán)紋等,陶質(zhì)以灰陶居多,,其次是紅褐陶,。坡南斷壁上有一袋形灰坑,距地表1.5米,,灰坑口直徑1.5米,,深約1.3米,灰土中夾雜卵石,、陶片,,對(duì)研究濟(jì)源西部山區(qū)古代歷史具有重要價(jià)值,。

三、北齊長(zhǎng)城

封門口石刻

北齊長(zhǎng)城是濟(jì)源境內(nèi)古代重要軍事防御設(shè)施,?!侗笔贰の男奂o(jì)》:北齊河清二年三月,齊詔司空斛律光督步騎二萬,,筑勛掌城于軹關(guān),,筑長(zhǎng)城二百里,置十二戍,?!顿Y治通鑒·卷第一百六十九》:齊詔司空斛律光督步騎二萬,筑勛掌城于軹關(guān),,筑長(zhǎng)城二百里,,置十二戍。南北朝時(shí)期,,北魏分裂為東魏西魏,,之后為北齊、北周,,濟(jì)源屬于北齊,。北齊轄境相當(dāng)今山東、河北全境及山西大部和河南的一部分,。據(jù)史書記載,,北齊立國之時(shí),西有北周的虎視眈眈,,北有突厥,、柔然、契丹等的侵?jǐn)_,,形勢(shì)嚴(yán)峻,。為了加強(qiáng)對(duì)周邊國家及游牧民族的防御,北齊曾在北部和西部多次修筑過長(zhǎng)城,,其規(guī)模在秦朝之后,、明代以前這段時(shí)期里,堪稱第一,。濟(jì)源正好處在北齊和北周的國界之上,,軹關(guān)(今封門口)以東屬于北齊,王屋以西屬于北周,。這里是北齊和北周的軍事分界處,,具有重要的戰(zhàn)略地位。長(zhǎng)城作為軍事防御設(shè)施便應(yīng)運(yùn)而生了,?! ?/p>

古長(zhǎng)城遺址

關(guān)于濟(jì)源長(zhǎng)城的修建方式,,《濟(jì)源縣志》記載:“長(zhǎng)城:在軹關(guān)南,秦嶺橫亙,,俯澗摩蒼,,頗稱天險(xiǎn)。誠因山作壁,,補(bǔ)其罅漏,,聯(lián)屬而南,直抵黃河,,約長(zhǎng)百里,。史稱:齊河清二年,詔斛律光率步騎二萬,,于軹關(guān)南筑長(zhǎng)城二百里,,置十三戍,即此,。今遺址尚存,。”《懷慶府志》記載:“長(zhǎng)城,,在軹關(guān)南,。按:誠因山作壁,秦嶺橫亙,,補(bǔ)其罅漏,聯(lián)屬而南,,直抵黃河,,約長(zhǎng)百里,洵天險(xiǎn)也,。史稱:齊河清二年,,詔斛律光率步騎二萬,于軹關(guān)南筑長(zhǎng)城二百里,,置十三戍,,即此?!?/p>

從記載中可以看出,,長(zhǎng)城位于軹關(guān)(今封門口)之南山嶺上,“因山作壁”,,就是將高聳的山嶺作為城墻,,只是在山嶺的低洼處用磚石壘砌,“補(bǔ)其罅漏,,”連綴而南,,直達(dá)黃河岸邊,。此外,還在長(zhǎng)城沿線設(shè)置十三個(gè)哨所,,用于警衛(wèi),。

位于濟(jì)源西北的勛掌村,是斛律光當(dāng)年率兩萬人修筑的勛掌城的所在,,可能正是由于當(dāng)年這里人口集聚,,直到今天,勛掌村還是濟(jì)源市人口第一大村,?! ?/p>

斛律光

長(zhǎng)城的修造者斛律光(515~572),字明月,,朔州人,,高車族,南北朝時(shí)期北齊名將,。斛律光是《敕勒歌》的演唱者斛律金的兒子,父子二人是北齊名臣,對(duì)皇家忠心耿耿,。斛律光初任都督,善騎射,,號(hào)稱“落雕都督”,,后拜大將軍。在北齊與北周近20年的爭(zhēng)戰(zhàn)中,,多次指揮作戰(zhàn),,均獲勝利。北齊天統(tǒng)五年(569年)十二月,周軍圍攻宜陽(今河南宜陽西北),,斷齊軍糧道,。武平元年(570年)正月,他率步騎三萬破宜陽周軍,,再通糧運(yùn);周軍復(fù)攻,,他領(lǐng)軍迎戰(zhàn),又獲勝利,,俘北周開府儀同三司宇文英等,。二年,率眾于平隴(今山西稷山西)等地筑壘,,迎戰(zhàn)北周驃騎大將軍韋孝寬所率步騎萬人,,獲大勝,俘斬千計(jì),。他治軍嚴(yán)明,,身先士卒,不營私利,為部下所敬重,。三年,,北齊后主高緯聽信讒言,將其誘殺,。

遺址故事千古傳

上古時(shí)期,,濟(jì)源的地理位置十分重要。關(guān)中平原和華北平原是當(dāng)時(shí)兩大適宜人類居住地區(qū),,而溝通東西的通道主要有兩條,,一條沿黃河南岸東行,可達(dá)中原;一條在陜晉間渡黃河入晉南,,越中條山,、析城山、王屋山,,進(jìn)入華北平原,。濟(jì)源南部的孟津渡口以及北魏以后建成的河陽三城、河陽橋等都是古代溝通南北的主要通道,?!渡袝び碡暋分小绊浦⑽龀?,至于王屋”,,反映的就是四千年前人們對(duì)南北通道的認(rèn)識(shí)。特別的地理位置,,使?jié)闯蔀闅v代軍事要塞和經(jīng)濟(jì)繁榮之地,,同時(shí)也生發(fā)出很多歷史故事。

一,、晉文公接收賞地取信于民

夏代之后,,原城一直是濟(jì)源地區(qū)的政治中心。周滅商之后,,武王的弟弟被封于此地,建立原國,,號(hào)原叔,。晉文公是春秋五霸之一,他以“信”立國,,使得晉國日益強(qiáng)盛,,是歷史上有名的君主。他曾在濟(jì)源這片土地上留下了兩個(gè)載入史冊(cè)的故事:晉文公出陽民和晉文公伐原示信,。

晉文公出陽民的故事發(fā)生在周襄王十七年(前635年),。當(dāng)時(shí),周王室發(fā)生動(dòng)亂,王子帶逐走周襄王,。晉文公出兵平定叛亂,,護(hù)送周襄王復(fù)位。因晉文公助周平叛有功,,襄王遂將周之陽樊,、溫、原,、贊茅四邑賞賜給文公,。其中陽樊和原在濟(jì)源境內(nèi),陽樊位于承留鎮(zhèn)的曲陽村,,原在濟(jì)源火車站一帶,。

陽樊人原為周王室直屬臣民,因而不愿歸順還是諸侯的晉文公,。晉文公率兵包圍陽樊,,準(zhǔn)備攻打。陽樊守將倉葛大呼:“你輔補(bǔ)王失位之闕,,以順為臣之禮,。助王室,是因?yàn)轫槒亩Y制,。陽人不習(xí)于你的德行,,因而不敢聽從你的命令,您就將傷害陽人,,這不是非禮的行為嗎,?況且陽人有夏、商之后嗣及其遺法,,與周室之師眾,,樊仲分封于此。這些人不是官守,,就是周天子的父兄甥舅,。你安定王室之亂卻殘害周天子的親族,百姓將如何依從,?我斗膽私下陳于軍吏,,希望你能慎重考慮?!睍x文公聽了這番話,,認(rèn)為這是君子所言,于是釋放了陽人,。晉文公此舉為其贏得了德義的美名,。

晉文公伐原示信的故事與出陽民的故事發(fā)生在同一個(gè)時(shí)期,說的是晉文公接收原國時(shí),命令士兵帶了三天的糧食,,聲明用三天時(shí)間就可攻下原國,。可是三天之后,,原國百姓誓死不降,,他就下令撤退。這時(shí)得到情報(bào),,說城內(nèi)缺糧,,一兩天就會(huì)投降,將領(lǐng)們要求繼續(xù)攻打,。但晉文公認(rèn)為,,如果不撤兵,就會(huì)失去士兵和百姓信任,,還是撤退為好,。原國的百姓聽說這件事,都說:“文公這樣講信義,,怎么能不歸附他呢,?”于是原國的百姓打開城門,歸順了晉國,。衛(wèi)國的人聽到這個(gè)消息,,也認(rèn)為有晉文公這樣的君主,應(yīng)該歸順,。于是也向文公投降了,。孔子聽說了這件事就記載下來,,并且評(píng)價(jià)說:“晉文公攻打原國竟獲得了衛(wèi)國,,都是因?yàn)樗匦虐?!”由此,,歷史上又有“晉文公伐原示信得衛(wèi)”一說。

晉文公出陽民和伐原示信的故事,,歷來被認(rèn)為是樹立美名的重要事件,,對(duì)于其建立霸業(yè)具有至關(guān)重要的作用。春秋時(shí)期,,封國眾多,鞏固政權(quán)的主要形式就是聯(lián)盟,,而聯(lián)盟就必須講仁義,。晉文公通過出陽民和伐原示信,體現(xiàn)出仁愛和信義,占據(jù)了道德的制高點(diǎn),,為其成就霸業(yè)奠定了政治基礎(chǔ),。同時(shí),晉國占領(lǐng)了陽樊,、原等地,,將黃河北岸、太行山南麓這一重要的戰(zhàn)略要地控制在手中,,為晉國成為霸主奠定了基礎(chǔ),。

二、太行八陘之首——軹道

軹國故城的興起很大程度上得益于軹道,。軹道,,又名軹關(guān)陘,位列“太行八陘”之首,。

陘,,即山脈中斷之處。晉郭緣生在《述征記》記載“太行山首始于河內(nèi),,北至幽州,,凡有八陘,是山凡中斷皆曰陘”,,列出太行山的八條橫向通道“太行八陘”,,從南往北依次是:軹關(guān)陘、太行陘,、白陘,、滏口陘、井陘,、飛狐陘,、蒲陰陘和軍都陘。軹關(guān)陘,,是濟(jì)源通往山西侯馬地區(qū)的一條山道,,位于太行山的最南端。是溝通古代的河內(nèi)地區(qū)和河?xùn)|地區(qū)的交通要道,。軹關(guān)位于濟(jì)源市西部22公里處的封門村東,,兩山夾峙,號(hào)稱“封門天險(xiǎn)”,。

軹道形成于春秋,,因軹國(軹邑)而名。戰(zhàn)國初期,,軹國原屬韓國,,軹道是韓國及中原各諸侯國與魏國(都城在今山西夏縣西北,,古稱安邑)交往的主要通道,公元前359年,,魏國與韓國交換部分土地,,取得了軹道的行路權(quán),后軹國歸屬于魏,。戰(zhàn)國中后期,,軹道在秦統(tǒng)一的進(jìn)程中發(fā)揮過舉足輕重的作用。秦向東用兵之初,,先選擇韓國作為突破口,,沿黃河南岸東進(jìn),終無大的進(jìn)展,。公元前291年,,秦將司馬錯(cuò)率軍攻魏,取得軹道,。兩年后,,秦將白起再次伐魏獲勝,取得大小城池61座,,其中也包括軹國的都城軹城,,完全控制了軹道,并最終沿軹道攻取河內(nèi)之地,。昭王四十三年(公元前275年),,秦將白起收降韓國野王(今河南沁陽),隨即切斷太行道,,將韓國的上黨地區(qū)和韓國本土一分為二,。上黨守將馮亭不愿投降,改投趙國,,引發(fā)了著名的長(zhǎng)平大戰(zhàn),。在長(zhǎng)平大戰(zhàn)期間,秦昭王通過軹道,,組織后勤供應(yīng),,最終戰(zhàn)敗趙國,掃平了統(tǒng)一進(jìn)程中的最大障礙,。戰(zhàn)國縱橫家蘇秦由此評(píng)價(jià):“秦下軹道,,則南陽動(dòng)?!?/p>

秦軍橫掃天下,,奪取軹道是其取得成功的重要一環(huán),然而三十年后,,強(qiáng)大的秦王朝轟然倒塌的時(shí)刻,,竟然又一次閃現(xiàn)出軹道的身影,。《史記"高祖本紀(jì)》:“漢元年(公元前206年),,沛公兵遂先諸侯至灞上,秦王子?jì)胨剀嚢遵R,,系頸以組,,封皇帝璽節(jié)符,降軹道旁,?!庇涊d了秦王子?jì)朐谳T道亭給劉邦交投降書的史實(shí)。不過這里所說的軹道,,是廣義的軹道,。劉邦受降的軹道亭,位于咸陽東南,。因?yàn)檫@條官道東出函谷關(guān)與進(jìn)入太行山口軹關(guān)陘的軹道相連,,故而也被稱為軹道,道邊迎送之亭自然也喚作了軹道亭,。

軹道還因子?jì)胼T道亭投降而成為亡國的代名詞,。后代詩人多有以此為題,抒發(fā)感慨之情,。北周庾信《哀江南賦》:“并吞六合,,不免軹道之災(zāi),混一車書,,無救平陽之禍,。”古直《哀朝鮮》:“降王迎軹道,,哀哉彼狡童,。”宋劉克莊《軹道》:“秦暴渾如狼牧羊,,筑臨洮郡至咸陽,。苦防齊客出關(guān)外,,豈料子?jì)虢档腊?。”唐王昌齡《吊軹道賦》: “軹道,,秦故亭名也,。今在京師東北十五里,署於路,,曰秦王子?jì)虢禎h高祖之地,。豈不傷哉,!”

三、沁園春色與風(fēng)波

東漢時(shí),,濟(jì)源境內(nèi)設(shè)立了三個(gè)縣:軹縣,、波縣和沁水縣。其中沁水縣是東漢第二個(gè)皇帝漢明帝的愛女劉致的封地,,所以她又被稱為沁水公主,。東漢永平三年(公元60年),漢明帝為劉致在沁水縣沁河北岸(今五龍口化村南)興建了一座園林,,史稱沁水公主園,,簡(jiǎn)稱沁園?! ?/p>

據(jù)《后漢書?竇憲傳》記載:明帝之子章帝繼位后,,外戚大將竇憲的妹妹被冊(cè)封為皇后,竇憲依勢(shì)橫行,,大肆兼并土地,,以“賤值”強(qiáng)行霸占了沁園。后被漢章帝發(fā)現(xiàn),,將竇憲治罪,。

據(jù)《辭海》記載:“沁園春,,詞牌名,。東漢竇憲仗勢(shì)奪取沁水公主園林,后人作詩以詠其事,,此調(diào)因此得名,,又名《壽星明》、《洞庭春色》等,。雙調(diào)一百十四字,,平韻?!钡教拼?,“沁園”已成為典故見諸文人筆下,成為音樂題材,?!肚邎@春》詞牌最早當(dāng)出現(xiàn)于晚唐,現(xiàn)在傳世的最早《沁園春》詞當(dāng)數(shù)張先的《沁園春·寄都城趙閱道》詞,。

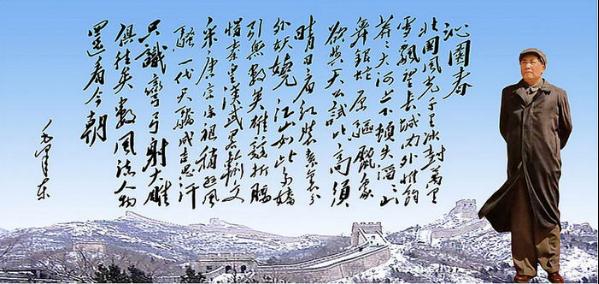

沁園真正名揚(yáng)天下,,則是因?yàn)橐淮鷤ト嗣珴蓶|的《沁園春·雪》。1935年10月,,紅軍完成長(zhǎng)征,,勝利到達(dá)陜北,。1936年1月26日,毛澤東親自率軍渡過黃河,,到達(dá)華北前線對(duì)日作戰(zhàn),。2月5日清晨,部隊(duì)來到陜西清澗縣高杰村袁家溝休整,。這一帶已經(jīng)飄了幾天鵝毛大雪,,雄渾壯觀的北國雪景觸發(fā)了毛澤東的詩興。2月7日,,毛澤東揮毫寫下了氣吞山河的《沁園春·雪》:

北國風(fēng)光,千里冰封,,萬里雪飄,。望長(zhǎng)城內(nèi)外,惟余莽莽,;大河上下,,頓失滔滔。山舞銀蛇,,原馳臘象,,欲與天公試比高。須晴日,,看紅裝素裹,,分外妖嬈。

江山如此多嬌,,引無數(shù)英雄競(jìng)折腰,。惜秦皇漢武,略輸文采,;唐宗宋祖,,稍遜風(fēng)騷。一代天驕,,成吉思汗,,只識(shí)彎弓射大雕。俱往矣,,數(shù)風(fēng)流人物,,還看今朝。

毛澤東這首詞寫成后并未示人,,一直到1945年8月,,國共兩黨在重慶和平談判期間才得以面世。此間,,柳亞子屢有詩贈(zèng)毛主席,,并向主席索詩,。毛澤東讀了柳亞子的詩,于 1945年10月4日寫信給柳亞子說:“先生詩慨當(dāng)以慷,,鄙視陸游,、陳亮,讀之使人感發(fā)興起,??上抑荒茏x,不能做,。但是萬千讀者中多我一個(gè)讀者,,也不算辱沒先生,我又引為自豪了,?!蓖?0月7日,毛澤東把一首詠雪詞和一封信托人交到了柳亞子手里,,信中寫道:“初到陜北看見大雪時(shí),,填過一首詞,似與先生詩格略近,,錄呈審正,。”柳亞子得到毛澤東的這首詞,,深為之磅礴的氣勢(shì),,深刻的思想所折服,作“次韻毛潤之初行陜北看大雪之作”和詞,,并把這首“和詞”和毛主席的詞一并交給《新華日?qǐng)?bào)》,,要求同時(shí)發(fā)表?!缎氯A日?qǐng)?bào)》因未征得毛澤東本人的同意,,只發(fā)表了柳亞子的“和詞”。錄文如下:

《沁園春·次韻和毛潤之初到陜北看大雪之作,,不能盡如原意也》,。

廿載重逢,一闋新詞,,意共云飄,。嘆青梅酒滯,余懷惘惘,;黃河流燭,,舉世滔滔。鄰笛山陽,伯仁由我,,拔劍難平塊壘高,。傷心甚,哭無雙國士,,絕代妖嬈,。

才華信美多嬌,看千古詞人共折腰,。算黃州太守,,猶輸氣概;稼軒居士,,只解牢騷,。更笑胡兒,納蘭容若,,艷想濃情著意雕,。君與我,要上天下地,,把握今朝。

柳亞子“和詞”一發(fā)表,,立即引起社會(huì)上的廣泛關(guān)注,,人們很想拜讀毛澤東的“詠雪”原作。重慶民營報(bào)《新民報(bào)晚刊》的副刊編輯吳祖光四處尋找毛澤東詞的手抄件,,核準(zhǔn)后,,在《新民報(bào)》刊出,并寫按語:“毛潤之先生能詩詞,,似鮮為人知,。客有抄得其《沁園春·雪》一詞者,,風(fēng)調(diào)獨(dú)絕,,文情并茂。而氣魄之大乃不可及,?!?/p>

毛澤東《沁園春·雪》公開刊登后,一時(shí)成為人們談?wù)摰闹行?。有?bào)道稱,,當(dāng)年刊發(fā)的和詞不下50首,評(píng)論將近20篇,,成為我國詩詞史上的一次熱潮,。

責(zé)任編輯:薛芳芳

濟(jì)源要聞2025-06-17

濟(jì)源要聞2025-06-17

社會(huì)民生2025-06-17

社會(huì)民生2025-06-17